Процессы с независимыми приращениями

§7 Процессы с независимыми приращениями.

7.1. Пусть E - линейное пространство, а  -s-алгебра борелевских множеств на нем. Через

-s-алгебра борелевских множеств на нем. Через , где

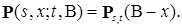

, где , обозначим "параллельный" сдвиг множества B на вектор x, точнее:

, обозначим "параллельный" сдвиг множества B на вектор x, точнее:  .

.

Пусть  семейство вероятностных мер на

семейство вероятностных мер на  удовлетворяющих условиям:

удовлетворяющих условиям:

i)  -

-  -измеримая функция по x для

-измеримая функция по x для  ;

;

ii) если  , то справедливо равенство

, то справедливо равенство

(38)

(38)

Очевидно следующее равенство

(39)

(39)

Рекомендуемые материалы

Действительно. Если  , то равенство (39) очевидно. Стало быть, (39) справедливо для простых функций, поэтому, в силу теоремы о монотонной сходимости, равенство (39) остается справедливым для любой измеримой ограниченной функции.

, то равенство (39) очевидно. Стало быть, (39) справедливо для простых функций, поэтому, в силу теоремы о монотонной сходимости, равенство (39) остается справедливым для любой измеримой ограниченной функции.

Из (38) следует равенство

(40)

(40)

Из (39) следует, что если положить  , то

, то  - будет вероятностью перехода, которая обладает свойством пространственной однородности, т.е. для

- будет вероятностью перехода, которая обладает свойством пространственной однородности, т.е. для  Очевидно, что верно обратное утверждение, если переходная вероятность обладает свойством пространственной однородности, то

Очевидно, что верно обратное утверждение, если переходная вероятность обладает свойством пространственной однородности, то

7.2. Пусть q- вероятностная мера на  и

и  , где

, где  - вероятностная мера на

- вероятностная мера на  , определенная формулой

, определенная формулой

(41)

(41)

причем  где

где  - переходная вероятность.

- переходная вероятность.

Определение. МПШ  со значениями в линейном измеримом пространстве (E,E) называется процессом с независимыми приращениями, если для

со значениями в линейном измеримом пространстве (E,E) называется процессом с независимыми приращениями, если для  N

N , tk Î R+,

, tk Î R+,  t1<t2<…<tn , случайные вектора

t1<t2<…<tn , случайные вектора  являются независимыми в совокупности, причем вектор

являются независимыми в совокупности, причем вектор  - называется начальным значением процесса

- называется начальным значением процесса  с распределением q, называемым начальным распределением.

с распределением q, называемым начальным распределением.

Таким образом, чтобы задать процесс с независимыми приращениями достаточно знать:

а) начальное распределение вероятностей q случайного вектора ,

,

б) распределение вероятностей случайных векторов

.

.

Очевидно, что если заданы q и  , то соотношение (41) определено совместное распределение векторов

, то соотношение (41) определено совместное распределение векторов  .

.

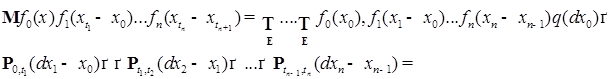

Покажем теперь, что введенное таким образом совместное распределение определяет процесс с независимыми приращениями. Действительно, пусть  ,где

,где  , и

, и  ,тогда имеем:

,тогда имеем:

(42)

(42)

Отсюда следует независимость векторов . Стало быть, для процесса с независимыми приращениями справедливо равенство где любая

. Стало быть, для процесса с независимыми приращениями справедливо равенство где любая  для

для  .

.

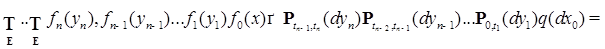

7.3. Процессы с независимыми приращениями (СПСП) удобно изучать с помощью характеристических функций. Пусть  и

и

Тогда из (42) следует, что

. (43)

. (43)

Очевидно, (43) эквивалентно условию, что процесс  является процессом с независимыми приращениями. Отсюда следует, что если

является процессом с независимыми приращениями. Отсюда следует, что если  и

и  удовлетворяют (43), то справедливо равенство

удовлетворяют (43), то справедливо равенство

(44)

(44)

где  . Очевидно, что (44) эквивалентно тому, что

. Очевидно, что (44) эквивалентно тому, что  - СПСП.

- СПСП.

7.4. Определение. СПСП называется однородным (ОСПСП), если для любых  - случайный вектор имеет распределение, не зависящее от t, т.е.

- случайный вектор имеет распределение, не зависящее от t, т.е. .

.

Определение. ОСПСП называется стохастически непрерывным, если он непрерывен по вероятности.

Приведем теперь некоторые свойства ОСПСП. Пусть  , тогда справедливы следующие утверждения:

, тогда справедливы следующие утверждения:

1)

Это равенство вытекает из (43). Отсюда, в частности, следует, что  .

.

2) Пусть  - ОСПСП. Если

- ОСПСП. Если  ,то для

,то для  , такого что

, такого что  . Доказательство этого утверждения приведите самостоятельно.

. Доказательство этого утверждения приведите самостоятельно.

3)  . Действительно, пусть для любого

. Действительно, пусть для любого  существует

существует  такое, что

такое, что  для любых

для любых . Пусть

. Пусть . Из определения ОСПСП имеем

. Из определения ОСПСП имеем

.

.

Так как для любого u, такого что ,

,  , то существует такое

, то существует такое  (зависящее от N), что для любых t < tN

(зависящее от N), что для любых t < tN  . Стало быть, существует функция

. Стало быть, существует функция  , т.е.

, т.е.  . Отсюда в силу свойства 1) получаем что

. Отсюда в силу свойства 1) получаем что  , для

, для  , и

, и  . Поэтому существует функция

. Поэтому существует функция  такая, что

такая, что  . Значит

. Значит

, (44)

, (44)

где  можно определить следующим образом

можно определить следующим образом

=

= ,

,

причем сходимость равномерная по . Отсюда вытекает следующее свойство.

. Отсюда вытекает следующее свойство.

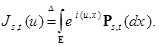

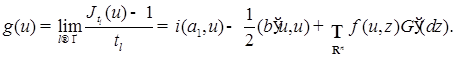

4) Для любых  существует функция

существует функция  , называемая кумулянтой, такая что

, называемая кумулянтой, такая что  для любого

для любого .

.

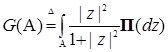

7.5. Теорема 10 (Леви-Хинчина). Пусть  ОСПСП со значениями в

ОСПСП со значениями в  стахостически непрерывный. Тогда существуют:

стахостически непрерывный. Тогда существуют:

i) конечная мера П на  ii) a - n – мерный вектор; iii) b - размера

ii) a - n – мерный вектор; iii) b - размера  положительно определенная матрица,

положительно определенная матрица,

такие что для любого  такого, что

такого, что  кумулянта

кумулянта  имеет вид:

имеет вид:  (46)

(46)

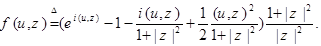

Замечание. В доказательстве теоремы 10 вместо формулы (46) удобнее воспользоваться следующей

(47)

(47)

где  ,

,

Доказательство. Пусть  – распределение вероятностей процесса

– распределение вероятностей процесса  , а

, а  соответствующая ему характеристическая функция. Положим для

соответствующая ему характеристическая функция. Положим для  B(

B( )

)  . Предположим, что семейство мер

. Предположим, что семейство мер  - слабо компактно. Пусть

- слабо компактно. Пусть  - последовательность такая, что: a)

- последовательность такая, что: a)  при

при  ; б)

; б)  слабо сходится к некоторой мере

слабо сходится к некоторой мере  на B(

на B( ). Тогда имеем

). Тогда имеем

(48)

(48)

где

Так как  , то

, то  - непрерывна и ограничена. Поэтому, в силу слабой сходимости

- непрерывна и ограничена. Поэтому, в силу слабой сходимости  к

к  при

при  , имеем

, имеем

.

.

Значит, при  и

и  существуют пределы

существуют пределы

где

где  - линейная функция, т.е.

- линейная функция, т.е.  , а

, а  - положительно определенная квадратическая форма, т.е.

- положительно определенная квадратическая форма, т.е.  , соответственно. Поэтому в (48) можно произвести предельный переход при

, соответственно. Поэтому в (48) можно произвести предельный переход при  , получим

, получим

Пусть  , где {0}- одноточечное множество, “состоящее” из точки “нуль”. Так как

, где {0}- одноточечное множество, “состоящее” из точки “нуль”. Так как  , то

, то  . Кроме того, интеграл

. Кроме того, интеграл существует и представляет собой положительно определенную квадратическую форму по u, т.е.

существует и представляет собой положительно определенную квадратическую форму по u, т.е.  . Из приведенных построений следует, что

. Из приведенных построений следует, что  . Поэтому существует положительно определенная матрица

. Поэтому существует положительно определенная матрица  , такая что

, такая что  ,

,

что и доказывает (47).

Установим слабую компактность семейства мер  . В силу теоремы 36 главы 1 нужно установить, что: а)

. В силу теоремы 36 главы 1 нужно установить, что: а)  ; б)

; б) где

где  .

.

Пусть  ,

,  . В силу условий теоремы и (46), получаем, что для любого

. В силу условий теоремы и (46), получаем, что для любого  существует такое

существует такое  , что

, что

, при

, при  (49)

(49)

и при

, при

, при  . (50)

. (50)

Так как  для

для  , то из (49) следует, что

, то из (49) следует, что

(51)

(51)

Нам понадобятся значения интегралов:

где Г(k) - Гамма-функция,  - функция Бесселя, порядка m действительного аргумента. Проинтегрируем неравенства (49), (50) по

- функция Бесселя, порядка m действительного аргумента. Проинтегрируем неравенства (49), (50) по  , а затем получившийся результат разделим на

, а затем получившийся результат разделим на  , (

, ( ), имеем:

), имеем:

(52)

(52)

(53)

(53)

Рассмотрим (52), пусть  и

и  , имеем

, имеем

.

.

Рассмотрим (53). Так как  - ограничена, то можно выбрать (при любом c>0)

- ограничена, то можно выбрать (при любом c>0)  таким, что

таким, что

(54)

(54)

Тогда имеем  .

.

Основы эмбриологии 2 - лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

Из вышеприведенных рассуждений следует, что  , для любого t .

, для любого t .

Заметим, что  . Выберем теперь

. Выберем теперь  таким, что левая часть (52) не превосходила

таким, что левая часть (52) не превосходила  , а

, а  cтаким, чтобы выполнялось (54). Тогда получаем, что

cтаким, чтобы выполнялось (54). Тогда получаем, что  для любого t. Доказательство закончено.

для любого t. Доказательство закончено.

7.6. Рассмотрим частные случаи формулы (47), когда n =1.

1) Пусть  и

и  для любого

для любого  . В этом случае

. В этом случае  . Это соответствует характеристической функции вырожденного распределения, сосредоточенного в точке

. Это соответствует характеристической функции вырожденного распределения, сосредоточенного в точке  . Следовательно,

. Следовательно,  , т.е. точка

, т.е. точка  движется с постоянной скоростью а.

движется с постоянной скоростью а.

2) Пусть  для любого

для любого . В этом случае приращения

. В этом случае приращения  имеют нормальное распределение со средним

имеют нормальное распределение со средним  и дисперсией равной

и дисперсией равной  . Если

. Если  , то процесс

, то процесс  является гауссовским. Отметим, что если

является гауссовским. Отметим, что если  и

и  , то такой процесс называется винеровским.

, то такой процесс называется винеровским.

3) Пусть  и

и  , а мера П сосредоточена в точке {1} и имеет в ней массу, равную единице. Тогда характеристическая функция будет иметь вид

, а мера П сосредоточена в точке {1} и имеет в ней массу, равную единице. Тогда характеристическая функция будет иметь вид  . Отсюда следует, что

. Отсюда следует, что  . Этот процесс называется стандартным пуассоновским, который был подробно рассмотрен нами в главе 3.

. Этот процесс называется стандартным пуассоновским, который был подробно рассмотрен нами в главе 3.