Приложение Е Системы уравнений

П.7. Системы уравнений

Система n линейных уравнений c неизвестными х1, х2,..., хp

а11х1+а12х2+...+а1pхp=с1

а21х1+а22х2+...+а2pхp=с2

... (П.7.1)

аn1х1+аn2х2+...+аnpхp=сn

может быть записана в матричном виде

Ах=c, (П.7.2)

где А=Аnр, х=хр1 и с=сn1. Заметим, что если n≠р, то х и с имеют различные размеры. Если n=р и матрица А невырожденная, то, в силу (П.5.3), система (П.7.2) имеет единственное решение в виде х=A–1c. Если n > р и матрица А имеет больше строк чем столбцов, то система уравнений Ax=с, как правило, не имеет решения. Если n < р и А имеет меньшее строк чем столбцов, то Ax=с, как правило, имеет бесконечное число решений.

Рекомендуемые материалы

Если система уравнений Ax=с имеет одно или более решений (значений вектора х), то она является совместной. Если система не имеет решения, то она называется несовместной [Беклемишев (2006) стр.147].

Чтобы показать структуру совместной системы уравнений Ax=с, предположим, что матрица А=Арр ранга r < р. Тогда строки матрицы А линейно зависимы и существует некоторый вектор b такой, что [см. (П.3.4)]

bTA=b1a1с+b2a2с+...+bpapс=0T.

Тогда должно быть и bTс=b1с1+b2с2+...+bpсp=0, так как умножение Ax=с слева на bT дает bTAx=bTс или 0Tx=bTс. В противном случае, если bTс≠0, то нет такого х, чтобы Ax=с. Следовательно, для того чтобы система уравнений Ax=с была совместной, те же линейные связи, если они существуют между строками матрицы А, должны существовать и между элементами вектора с. Это проверяется путем сравнения ранга матрицы А с рангом увеличенной матрицы [A, с]. Обозначение [A, с] указывает на то, что вектор с добавлен к матрице А в качестве дополнительного столбца.

Теорема П.7. Система уравнений Ax=с имеет по крайней мере одно решение (вектор х), если и только если ранг(А)=ранг[А, с].

Доказательство: Допустим, что ранг(А)=ранг[А, с], так что добавление вектора с не меняет ранг матрицы А. В этом случае вектор с является линейной комбинацией столбцов матрицы А. То есть существует такой вектор х, что

х1a1+х2a2+...+хpap=с.

В силу (П.3.3), это можно записать в виде Ax=с. Таким образом, вектор х является решением.

Наоборот, допустим существует такое решение в виде вектора х, что Ax=с. В общем, ранг(А) ≤ ранг[А, с] [Harville (2008) стр.42]. Но поскольку существует такой вектор х, что Ax=с, то имеем

ранг[А, с]=ранг[А, Aх]=ранг{A[I, х]} ≤ ранг(А) [по пункту 1 теоремы П.4].

Отсюда

ранг(А) ≤ ранг[А, с] ≤ ранг(А),

и следовательно ранг(А)=ранг[А, с].

□

Совместная система уравнений может быть решена с помощью обычных методов излагаемых в элементарных курсах алгебры путём исключения переменных, например, добавлением одного уравнения к другому или решением одного уравнения для одной переменной и подстановкой её в другое уравнение. В этом процессе одна или несколько переменных могут в конце быть произвольными постоянными, создавая, таким образом, бесконечное число решений. Метод решения с применением обобщённых обратных матриц приводится в разделе П.8.2. Некоторые системы уравнений и их решения даются в следующих примерах.

Пример П.7.1. Рассмотрим систему уравнений

х1+2х2=4

х1–х2=1

х1+х2=3

или в матричном виде

=

= .

.

Расширенной матрицей этой системы является

[А, с]= ,

,

которая имеет ранг 2, так как третий столбец равен удвоенному первому плюс второму:

2 +

+ =

= .

.

Так как ранг(А)=ранг[А, с]=2, то система имеет по крайней мере одно решение. Если добавить два раза первое уравнение ко второму, то результат будет кратным третьему уравнению. Таким образом, третье уравнение является избыточным, а первые два легко могут быть решены для получения единственного решения хТ=[2, 1].

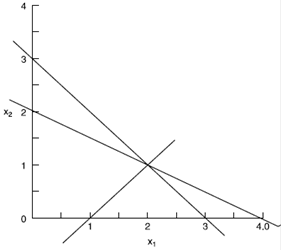

Три изображённые на рисунке П.7.1 линии представляют три уравнения. Обратим внимание, что эти линии пересекаются в точке (2, 1), которая является единственным решением трёх уравнений.

Рис. П.7.1. Три линии, представляющие три уравнения в примере П.7.1.

Пример П.7.2. Если изменить 3 на 2 в третьем уравнении примера П.7.1, то расширенная матрица становится

[А, с]= ,

,

которая имеет ранг 3, так как ни одна линейная комбинация её столбцов не равна 0. [В качестве альтернативы определитель det[А, с]≠0, и [А, с] невырожденная, см. пункт 3 теоремы П.9] Отсюда ранг[А, с]=3≠ранг(А)=2 и система получается несовместной.

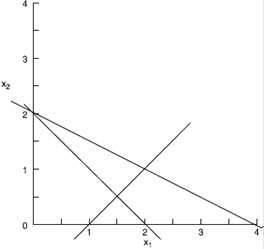

На Рис. П.7.2 представляющие три уравнения линии показывают, что они не имеют общей точки пересечения. [Для получения "наилучшего" приближенного решения, один из способов его получения заключается в использовании метода наименьших квадратов, то есть нахождения таких значений x1 и x2, которые минимизируют сумму квадратов (х1+2х2–4)2+(х1–х2–1)2+(х1+х2–2)2.]

Рис. П.7.2 Три линии, представляющие три уравнения в примере П.7.2.

□

Пример П.7.3. Рассмотрим систему уравнений

х1+х2+х3=1

2х1+х2+3х3=5

3х1+2х2+4х3=6.

Третье уравнение представляет собой сумму первых двух, но второе не является кратным первого. Таким образом, ранг(А)=ранг[А, с]=2 и система совместная.

"Хорхе Луис Борхес" - тут тоже много полезного для Вас.

Решая первые два уравнения относительно x1 и x2 с использованием x3, получаем

х1=–2х3+4

х2=х3–3.

Вектор решения может быть представлен в виде

х= =х3

=х3 +

+ ,

,

где x3 - произвольная постоянная. Геометрически х является линией, представляющей пересечение двух плоскостей, соответствующих первым двум уравнениям.