Транспортно-пересадочные узлы пассажирского транспорта

Транспортно-пересадочные узлы (тпу) пассажирского транспорта

Транспортно-пересадочные узлы находятся на стыках всех основных элементов транспортной инфраструктуры, объединяя их в единое целое.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) - узловой элемент планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры.

Классификация транспортно-пересадочных узлов

В классификации ТПУ представляется важным выделить две основные составляющие, определяющие роль и иерархию того или иного узла в системе. Все узлы классифицируются с одной стороны, как важнейший элемент планировочной структуры города (градостроительная классификация), с другой – как не менее важный транспортный узел (транспортная классификация).

Градостроительная классификация ТПУ определяет положение ТПУ относительно системы центров, утвержденной в составе Генплана развития города:

· ТПУ центрального ядра города;

· ТПУ городского общественного центра;

· ТПУ локального общественного центра;

· ТПУ, расположенный вне системы городских центров.

Положение ТПУ в системе городских центров определяет состав, функциональное назначение и емкость объектов административно-деловой, социально и культурно-бытовой сфер, размещение которых может быть предусмотрено при комплексной реконструкции узлов.

Рекомендуемые материалы

Транспортная классификация ТПУ осуществляется по трем основаниям:

· виды пересадок, реализуемые в узле;

· роль ТПУ в системе транспортной инфраструктуры города или региона;

· суммарная величина пассажирообмена в ТПУ.

Виды пересадок в узле.

Все возможные виды пересадок можно подразделить на два основных типа:

· пересадки внутри одной (конкретной) системы пассажирского транспорта;

· межсистемные пересадки.

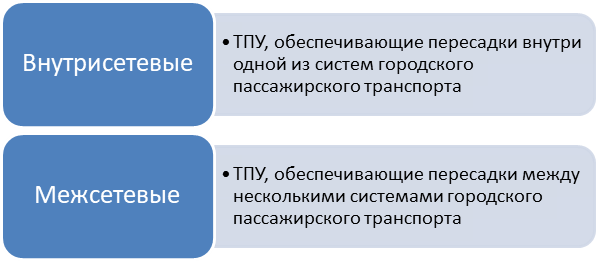

Транспортная классификация ТПУ по виду пересадок подразделяет все ТПУ на два типа:

Рис. 4. Транспортная классификация ТПУ по виду пересадок

Согласно данной классификации к внутрисетевым узлам относятся пересадочные узлы внутри системы скоростного внеуличного транспорта (СВТ), пассажирооборот которых может достигать десятков тысяч пассажиров в утренний час «пик». В составе классификации внутрисетевых узлов можно выделить две группы, зависящие от корреспонденции пересадки:

· внутри системы подвозящего транспорта (автобус – автобус, автобус – троллейбус и т.п.).

· внутри системы СВТ (метро – метро, железная дорога – метро и т.п.).

Понятие межсетевых узлов подразумевает под собой пересадки между следующими видами транспорта в различных комбинациях:

· внешний (межрегиональный) транспорт (все виды, обеспечивающие транспортные связи различных регионов между собой, включая: авиационный, железнодорожный, автобусный и водный транспорт);

· региональный транспорт (обеспечивающий связи внутри отдельного региона);

· городской скоростной или магистральный транспорт;

· городской подвозящий транспорт.

Роль ТПУ в системе транспортной инфраструктуры города или региона

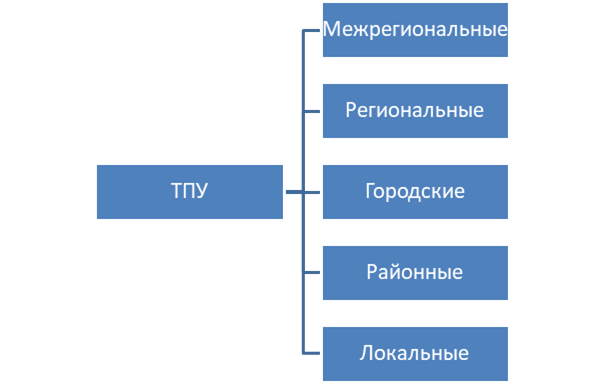

Транспортная классификация ТПУ по их роли в системе транспортной инфраструктуры города или региона представлена на Рис. 5.

Межрегиональные ТПУ – это межсетевые узлы, обеспечивающие максимальное количество возможных пересадок, то есть пересадки с внешнего и регионального транспорта между собой и на различные системы городского пассажирского транспорта. Наиболее характерными примерами подобных узлов являются московские железнодорожные вокзалы (такие как: Ярославский, казанский, Курский и др.), автовокзал у станции метро «Щелковская», аэровокзал и аэропорты.

Рис. 5. Транспортная классификация ТПУ по их роли в системе транспортной инфраструктуры города или региона

Региональные ТПУ – межсетевые узлы, обеспечивающие связь регионального транспорта с системой городского пассажирского транспорта. К характерным примерам подобных узлов в Москве относятся такие узлы, как: Выхино, Царицыно, Нижние Котлы – Нагатинская и др.

Городские ТПУ – межсетевые узлы, обеспечивающие пересадку с системы городского наземного пассажирского транспорта (ГНПТ) на систему скоростного внеуличного транспорта (СВТ). Появление подобного вида узлов (как межсетевых узлов) объясняется недостаточным развитием системы скоростного внеуличного транспорта Москвы. К характерным примерам подобных узлов в Москве относится станция метро «Петровско-Разумовская» и другие станции.

Вместе с тем к категории городских ТПУ следует отнести и внутрисетевые узлы, расположенные в системе СВТ. Связано это с характером работы, ролью и местом в системе городской транспортной инфраструктуры и уровнем загрузки этих узлов. характерными примерами таких ТПУ являются пересадочные станции метрополитена.

Районные ТПУ – межсетевые узлы, обеспечивающие пересадку с системы ГНПТ на систему СВТ. Узлы обеспечивают транспортное обслуживание районов, расположенных в пределах нормативной удаленности станций метрополитена. К подобным узлам относится значительная часть станций метрополитена Москвы, расположенных в срединной зоне города. К многочисленным примерам относятся: «Сокол», «Университет», «Строгино», «Академическая» и многие другие.

Локальные ТПУ – внутрисетевые узлы, обеспечивающие пересадку внутри системы НПТ.

Классификация ТПУ по величине пассажирообмена

Пассажирообмен ТПУ – количество пассажиров, совершающих посадку и/или высадку на остановочных пунктах, входящих в состав данного ТПУ в течение определенного периода времени (пасс/час, пасс/сут).

Для целей данной классификации используют период времени – утренний час «пик». Выделяют ТПУ с:

• Минимальным пассажирообменом (не более 18000 пасс);

• Средним пассажирообменом (от 18000 до 35000 пасс);

• Высоким пассажирообменом (от 35000 до 50000 пасс);

• Особо загруженные (от 50000 пасс). Выделение этих узлов в отдельную группу связано с необходимостью особого подхода к развитию подобных ТПУ. Примерами таких узлов в Москве являются: «Выхино», «Юго-Западная», «Тушинская» и ряд других.

Уровень загрузки ТПУ – основополагающий показатель, который является определяющим при разработке комплекса мероприятий по развитию каждого отдельного узла. При этом необходимо учитывать как существующий, так и перспективный уровень загрузки узла.

Состав транспортно-пересадочного узла.

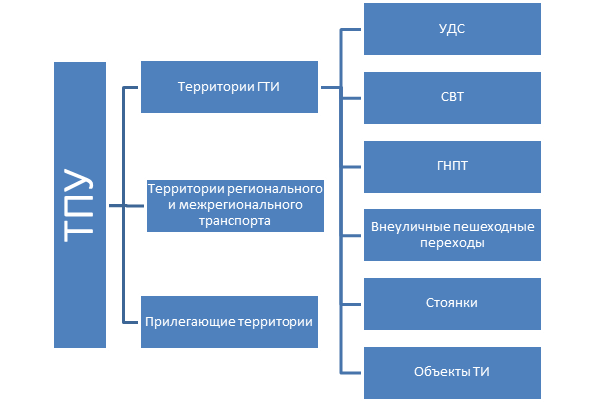

Состав зон и основных элементов, входящих в состав ТПУ представлен на Рис. 6.

Территории ГТИ – территории городской транспортной инфраструктуры, которая включает в себя следующие элементы:

· участки улично-дорожной сети (УДС);

· участки скоростного внеуличного транспорта (СВТ);

· участки городского наземного пассажирского транспорта (ГНПТ);

· участки внеуличных пешеходных переходов;

· участки стоянок;

· участки объектов транспортной инфраструктуры (ТИ): автозаправочные станции, тяговые подстанции городского элетротранспорта и т.п.

Все элементы городской транспортной инфраструктуры, входящие в состав ТПУ, тесно взаимосвязаны, и обособить один участок от другого крайне затруднительно.

Рис. 6. Состав ТПУ

Территории регионального и межрегионального транспорта, которые включают в себя такие элементы как:

· автовокзал или автостанция;

· перроны отправления и прибытия междугородных и/или межрегиональных маршрутов;

· участки временного отстоя междугородных автобусов.

К прилегающим территориям ТПУ относятся все территории, не относящиеся к первым двум зонам, но входящим в состав площади, отведенной ТПУ.

Улично-дорожная сеть в составе ТПУ представлена основными элементами, входящими в состав поперечного профиля городских улиц и дорог, а именно:

· проезжей частью;

· пешеходными тротуарами;

· зелеными полосами (газонами).

УДС в составе ТПУ выступает основной планировочной осью, вокруг которой компонуются все остальные элементы ТПУ.

Городской наземный пассажирский транспорт в составе ТПУ представлен следующими элементами:

· фронт посадки-высадки пассажиров (остановочные площадки ГНПТ). Фронты могут располагаться как вдоль основной проезжей части, так и обособленных проездах с приоритетным движением общественного транспорта;

· остановочными павильонами, расположенными на фронтах посадки-высадки пассажиров. Основное назначение павильонов – защита пассажиров от атмосферных осадков;

· отстойно-разворотными площадками, предназначенными для обеспечения функционирования маршрутной сети ГНПТ.

· здания и соответствующие участки конечных станций, билетных касс, тяговых подстанций элетротранспорта и другие технологические устройства ГНПТ.

Все основные элементы системы ГНПТ, входящие в состав ТПУ, расположены вдоль УДС.

Скоростной внеуличный транспорт. Станции СВТ - основа системы пассажирского транспорта узла. В состав ТПУ входят следующие элементы территорий СВТ:

· станция СВТ;

· вестибюли станции СВТ;

· технические устройства метрополитена, обеспечивающие его функционирование (вентиляционные камеры и шахты и др.).

В зависимости от вида СВТ, входящего в состав узла, станция может иметь: наземное, подземное и надземное расположение.

Основное назначение вестибюлей станций – обеспечение входа-выходов пассажиров, продажа проездных документов. Возможно два варианта размещения вестибюлей: наземные вестибюли и подземные вестибюли. При подземном размещении вестибюлей выходы из них обычно расположены в подземных пешеходных переходах. Размещение вестибюлей имеет определяющее значение для функционирования ТПУ, организации в нем пешеходного движения.

Внеуличные пешеходные переход обеспечивают безопасность пешеходного движения в ТПУ. Могут быть подземными и надземными.

Стоянки индивидуального транспорта. На сегодняшний день в основной массе ТПУ выделяются следующие виды стоянок:

· приобъектные стоянки в составе комплексов различного функционального назначения, расположенных в ТПУ;

· перехватывающие стоянки (временная стоянка для перехвата потоков легкового транспорта, направленных в центр города, расположенная как правило на периферии или на подъездах к городу возле станций скоростного внеуличного транспорта и/или городского наземного пассажирского транспорта);

· стихийные наземные стоянки, расположенные на свободных от застройки участках ТПУ.

Основные показатели, характеризующие функционирование ТПУ.

Для рассмотрения и анализа функционирования существующих ТПУ, а также для сравнения вариантов проектных решений по развитию узлов между собой и существующим положением определены основные показатели, характеризующие функционирование ТПУ (Таблица 2).

Основным показателем, определяющим роль и место ТПУ, является пассажирообмен транспортно-пересадочного узла.

Таблица 2.

Основные показатели, характеризующие функционирование ТПУ

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения |

| 1. | Пассажирообмен ТПУ | Птпу | Тыс. пасс. в утренний час «пик» |

| 2. | Коэффициент пересадочности ТПУ | Kперес | - |

| 3. | Площадь ТПУ | Sузла | Га |

| 4. | Коэффициент пропускной способности станции СВТ по входу (выходу) пассажиров в «пиковый» час. | Ксвт | Тыс. пасс. в утренний час «пик» |

| 5. | Коэффициент протяженности фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ | К1 | - |

| 6. | Частота движения маршрутов ГНПТ | h | Ед. подвижного состава в час «пик» |

| 7. | Коэффициент загрузки УДС | Кудс | - |

| 8. | Плотность неорганизованного паркирования транспорта в узле | Рр | Автомоб./км |

Под пассажирообменом ТПУ понимается суммарный объем посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах всех маршрутов и видов пассажирского транспорта (СВТ и ГНПТ), входящих в состав ТПУ, с учетом пешеходных связей с прилегающими районами и пассажиров, пересаживающихся с индивидуального на общественные виды транспорта за определенное время:

| ПТПУ=ПСВТ+ПГНПТ+ПИНД+ПР-Н, | (4) |

где ПТПУ – пассажирооборот транспортно-пересадочного узла;

ПСВТ – суммарный объем посадки-высадки на станцию СВТ и пересадки внутри системы СВТ (в случае наличия подобной пересадки);

ПГНПТ – суммарный объем посадки–высадки пассажиров на маршруты ГНПТ, включая пересадку внутри системы ГНПТ;

ПИНД – количество пассажиров, прибывающих к узлу на индивидуальном транспорте;

ПР-Н - количество пассажиров, прибывающих к ТПУ и отправляющихся от него пешком.

При практическом обследовании ТПУ крайне затруднительно выделить в составе пешеходного потока, следующего в направлении ТПУ, отдельно людей, следующих от жилых территорий, расположенных в радиусе пешеходной доступности от узла, и водителей индивидуального транспорта, оставивших свои автомобили и следующих на пересадку на пассажирский транспорт. В связи с этим обе эти категории пассажиров в настоящее время учитываются в составе объема пешего подхода к узлу. В случае наличия в составе ТПУ обособленных перехватывающих парковок, возможен раздельный учет этих категорий пассажиров.

Пассажирообмен ТПУ может определяться для разных временных периодов. Можно определять годовой пассажирообмен ТПУ, суточный и др. Однако наиболее целесообразным временным периодом для ТПУ является «пиковое» время. Чаще всего используются показатели утренних часов «пик», поскольку именно в это время достигаются максимальные значения пассажирообмена.

Вторым важным показателем является коэффициент пересадочности ТПУ, который определяется отношением количества пассажиров, совершающих пересадку, к общему количеству пассажиров, проходящих через узел. Коэффициент позволяет более точно определять место ТПУ именно как места пересадки пассажиров.

Следующие показатели характеризуют работу отдельных элементов транспортной инфраструктуры, входящих в состав ТПУ.

Коэффициент пропускной способности станции СВТ по входу (выходу) пассажиров в «пиковый» час. Пропускная способность станции СВТ определяется пропускной способностью отдельных лимитирующих элементов, к которым относятся входные группы, кассовые залы, пункты ручного и автоматизированного контроля прохода на станцию, вестибюли, лестничные сходы и эскалаторы.

|

| (5) |

где kсвт – коэффициент пропускной способности станции СВТ по входу (выходу) пассажиров в «пиковый» час;

Vсвт – количество входящих (выходящих) пассажиров на станцию в «пиковый» час, пасс/час;

Ссвт – пропускная способность станции по входу (выходу) пассажиров в «пиковый» час, пасс/час (пропускная способность станции определяется по минимальному значению пропускной способности любого из лимитирующих элементов).

При наличии в составе узла различных станций СВТ, включая железную дорогу, расчет производится для каждой из них отдельно.

Коэффициент протяженности фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ. Коэффициент определяется как отношение имеющейся (проектируемой) протяженности фронта к его расчетному значению:

|

| (6) |

где К1 – коэффициент протяженности фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ;

Lсущ – существующая (проектная) протяженность фронта, м;

Lрасч – расчетное значение протяженности, м.

Оптимальным являются значения коэффициента протяженности фронта, близкие к единице, в диапазоне от 0,9 до 1,1. Значения меньше единицы говорят о дефиците фронта, больше – о его переизбытке, что, в свою очередь, приводит к неоптимальному использованию территории узла.

Расчетная величина протяженности фронта определяется исходя из количества маршрутов, имеющих остановки на территории ТПУ, частоты движения транспортных средств по этим маршрутам, времени их стоянки на остановочных пунктах ТПУ, габаритных параметров транспортных средств. Методика расчета этой величины приведена в методических указаниях к практическим работам дисциплине «Линейные сооружения пассажирского транспорта». Существующая (проектная) протяженность фронта определяется по результатам натурного обследования ТПУ (либо по проекту).

Частота движения маршрутов ГНПТ – суммарное количество транспортных средств всех маршрутов ГНПТ, имеющих остановочные пункты в составе ТПУ, проходящих через остановочные пункты ТПУ за единицу времени (как правило за час). Этот показатель используется при расчетах протяженности фронта посадки-высадки пассажиров и площади отстойно-развортной площадки.

Существующая частота движения определяется на основании технико-эксплуатационных показателей работы маршрутов ГНПТ (получаемых от операторов рынка ГНПТ или городских органов власти) либо на основании натурных наблюдений. Проектная частота определяется на основании городских программ развития системы ГНПТ с учетом развития прилегающих к узлу городских территорий, намечаемых Генеральным планом развития города.

|

| (7) |

где hi – частота движения транспортных средств на i-м маршруте ГНПТ, имеющем остановочный пункт в составе ТПУ, тр.средств/час.

Ii – интервал движения транспортных средств на i-м маршруте ГНПТ, имеющем остановочный пункт в составе ТПУ, мин.

n – количество маршрутов ГНПТ, имеющих остановочный пункт в составе ТПУ.

Коэффициент загрузки УДС определяет пропускную способность прилегающей к ТПУ улично-дорожной сети. Коэффициент определяется как отношение существующей (проектной) интенсивности транспортных потоков к расчетной пропускной способности участка УДС:

|

| (8) |

где KУДС - коэффициент загрузки УДС;

ССУЩ – существующая (проектная) интенсивность транспортных потоков, прив.автом/час;

СРАСЧ – расчетное значение пропускной способности, прив.автом/час.

Пропускная способность участка УДС определяется в приведенных единицах (автомобилях) в утренний час «пик». При расчете пропускной способности необходимо максимально учитывать все помехи для движения транспорта, возникающие в районе ТПУ, а именно: отстой подвижного состава коммерческих операторов рынка ГНПТ на проезжей части, неорганизованное паркирование индивидуального транспорта и т.п.

При определении показателей паркирования индивидуального транспорта в узле необходимо использовать два показателя: емкость существующих стояночных объектов в узле, которая определяется количеством машиномест, размещенных в их составе, и плотность неорганизованного паркирования транспорта в узле, которая определяется как отношение количества автомобилей на притротуарных стоянках к протяженности УДС узла:

|

| (9) |

где Рр – плотность неорганизованного паркирования транспорта в узле, автомоб./км;

Vм – количество припаркованных в зоне ТПУ на притротуарных стоянках, автомоб.;

LУДС - протяженность УДС узла, км.

Анализ функционирования ТПУ

Анализ функционирования ТПУ проводится с целью оценки существующей транспортной ситуации в узле с указанием проблемных элементов, разработки предложений по оптимизации работы узла на период действия Генерального плана города.

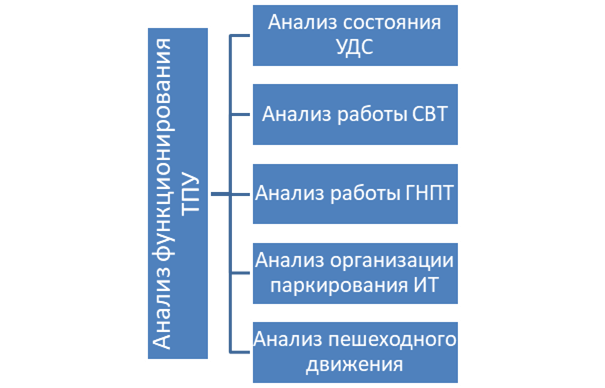

Анализ функционирования ТПУ проводится по отдельным составным элементам узла (Рис. 7).

Рис. 7. Анализ функционирования ТПУ

Анализ состояния улично-дорожной сети ТПУ. В составе анализа УДС:

· выявляются основные улицы и магистрали, входящие в состав узла;

· рассматриваются поперечные профили улиц (общая ширина в красных линиях, ширина основных элементов-проезжих частей, тротуаров, зеленых полос);

· рассматривается схема организации движения транспорта на пересечениях;

· выполняются натурные обследования на пересечениях с целью определения пофазового разъезда (общее время цикла светофорного регулирования, продолжительность отдельных фаз цикла) и интенсивность движения транспорта по направлениям (состав потока определяется в приведенных единицах за «пиковый» час;

· на основании данных натурных обследований с учетом рассмотрения поперечных профилей УДС выполняется расчет пропускной способности перекрестков улиц, входящих в состав ТПУ.

На основании выполненного анализа строятся поперечные профили УДС узла, выполняются картограммы транспортных потоков, схемы пофазового разъезда, схема загрузки узла транспортными потоками с оценкой пропускной способности всех направлений движения транспорта.

Анализ работы скоростного внеуличного транспорта в ТПУ. В составе анализа СВТ:

· определяется расположение вестибюлей станции СВТ (железной дороги или метрополитена);

· проводится натурное обследование по загрузке входов-выходов из станции СВТ в характерные временные периоды;

· проводится оценка пропускной способности станций по входу-выходу пассажиров в «пиковые» часы.

Анализ работы городского наземного пассажирского транспорта (регионального и межрегионального пассажирского транспорта при наличии) в ТПУ. В составе анализа ГНПТ:

· определяется перечень всех маршрутов ГНПТ (а также регионального и межрегионального пассажирского транспорта при наличии), работающих в узле;

· определяется расположение остановочных пунктов ГНПТ в узле.

· определяется протяженность существующих фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ, проводится расчет необходимой протяженности фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ с целью определения достаточности их протяженности;

· определяются места отстоя подвижного состава различных операторов рынка ГНПТ;

· определяется площадь, необходимой для организации временной стоянки подвижного состава ГНПТ;

· проводится оценка загрузки маршрутов ГНПТ в «пиковые» часы.

Результатом анализа является табличный материал с технико-эксплуатационными показателями маршрутов, работающими в узле, таблицы оценки загрузки маршрутов, коэффициент протяженности фронтов посадки-высадки пассажиров ГНПТ.

В составе анализа пешеходного движения в ТПУ:

· определяются основные направления движения пешеходных потоков;

· проводится натурное обследование интенсивности движения пешеходов по основным направлениям.

Результатом анализа являются картограммы пешеходных потоков, схемы распределения пассажиропотоков между основными элементами ТПУ.

В составе анализа организации паркирования индивидуального транспорта в ТПУ:

· на основании натурных наблюдений выявляются места размещения стоянок индивидуального и таксомоторного транспорта;

· определяются показатели плотности паркирования транспорта в узле;

· составляются схемы размещения организованных и неорганизованных парковок.

На основании анализа существующей транспортной ситуации в узле разрабатывается сводная таблица с оценкой общей транспортной ситуации в ТПУ и указанием наиболее проблемных мест.

Выбор рационального местоположения ТПУ

Критерии выбора рационального местоположения ТПУ.

Критерий [греч. kriterion - средство для решения] - признак, на основании которого производится оценка, определение, классификация чего-нибудь, мерило.

Для ТПУ различного вида по их роли в системе транспортной инфраструктуры города имеют место различные критерии, определяющие его рациональное местоположение:

· территориальный критерий;

· максимизация обслуживаемых видов транспорта и маршрутов;

· минимизация суммарных затрат времени пассажиров на передвижения.

Для межрегиональных ТПУ главным критерием является территориальный, поскольку обычно эти ТПУ занимают достаточно обширную территорию и представляют собой сложный комплекс инженерных сооружений и зданий, территорий СВТ и ГНПТ, улично-дорожной сети. Они располагаются обычно на окраине города.

Для региональных ТПУ также одним из основных является территориальный критерий, но при этом главным является возможность обеспечения максимального количества пересадок. Они также располагаются обычно на окраине города.

Для городских, районных и локальных ТПУ главным критерием является обеспечение минимального времени передвижения пассажиров, поскольку они обслуживают абсолютное большинство трудовых передвижений.

Оптимальным считается такое местоположение городских, районных и локальных ТПУ, которое обеспечивает минимизацию суммарных затрат времени пассажиров на передвижение до центров тяготения, расположенных в зоне влияния ТПУ.

|

| (10) |

где Tkj – средние расчетные затраты времени пассажира при передвижении до j-го центра тяготения при использовании k-го ТПУ, ч.

Qj – суточный (часовой и т.п.) пассажиропоток в j-й центр тяготения, пасс/сут (ч).

n – количество центров тяготения, находящихся в зоне влияния данного ТПУ.

В общем виде методика определения рационального местоположения ТПУ включает в себя следующие этапы:

1. определение вида ТПУ по его роли в системе транспортной инфраструктуры города и видов транспорта, которые будут им обслуживаться;

2. подбор возможных мест расположения ТПУ по территориальному критерию;

3. сравнение их между собой по определенному критерию (городских, районных и локальных ТПУ – по критерию минимума суммарных затрат времени пассажиров на передвижение до центров тяготения, расположенных в зоне влияния ТПУ) и выбор наиболее рационального.

Более подробно методика определения рационального местоположения ТПУ приведена в методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисциплине «Линейные сооружения пассажирского транспорта».

Определение зоны влияния ТПУ.

Городских, районных и локальных ТПУ в городе может быть несколько и каждый из них будет иметь свою зону влияния. Определение зоны влияния ТПУ необходимо для расчета предполагаемого пассажирообмена ТПУ и других основных показателей его функционирования.

К зоне влияния ТПУ относят те территории, передвижение пассажиров с или до которой при пересадке на данном ТПУ по сравнению с другими ТПУ занимает минимальное время.

На территории обычно выделяют центры тяготения (ЦТ) и рассматривают передвижения от или до этих ЦТ через близлежащий ТПУ. Центр тяготения - предприятие или учреждение, жилой микрорайон, торговый центр, место массового отдыха и др.

Математически функция определения зоны влияния ТПУ выглядит следующим образом:

|

| (11) |

где Tkj – средние расчетные затраты времени пассажира при передвижении до j-го центра тяготения при использовании k-го ТПУ, ч.

Qj – суточный (часовой и т.п.) пассажиропоток в j-й центр тяготения, пасс/сут (ч).

Люди также интересуются этой лекцией: Основные фонды гостиничного и ресторанного хозяйства.

ЦТj и ТПУk – соответственно j-й центр тяготения и зона влияния k-го ТПУ.

В общем виде методика определения зоны влияния ТПУ включает в себя следующие этапы:

1. Определение макрорайона данного ТПУ (территории города, передвижение из или в которые может осуществляться через данный ТПУ за минимально возможное время);

2. Определение перечня конкурирующих ТПУ, а также ЦТ, расположенных в выбранном макрорайоне;

3. Определение пассажиропотока к или от каждого ЦТ и расчет затрат времени на передвижение пассажиров к или от каждого ЦТ через все конкурирующие ТПУ;

4. Определение по критерию (11) принадлежность каждого ЦТ тому или иному ТПУ.

,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

, ,

,