Материальные и информационные связи

Тема 5. Материальные и информационные связи в системе

Производственно-технологические связи в экономике

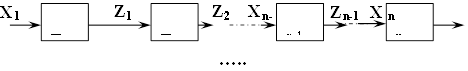

На рисунке 3.1 представлена схема производственно-технологических связей в экономике.

В каждый данный момент времени можно различить три функциональных входа в экономической системе (ЭС). Это природные ресурсы (N), средства производства (К) и трудовые ресурсы (L), которые объедены в общую группу ресурсы (Q).

Обобщенный выход в ЭС (Е) – это результат функционирования обобщенного производства. Он образует совокупный общественный продукт (Z) и исчисляется как сумма валовых выпусков продукции предприятий.

В течение года определенная ее часть (Х) потребляется в самой экономической системе: одни предприятия поставляют другим сырье, топливо и другие материальные элементы оборотных фондов. Это текущее производственное потребление. Оставшаяся часть выходит за пределы ЭС в данном периоде времени, его называют конечным продуктом (V = Z – X).

Рекомендуемые материалы

Рисунок 3.1.

Конечный продукт включает, как предметы потребления, так и средства производства необходимые для замены устаревших машин, оборудования, то есть для обновления основных фондов (поток Gr) и для дальнейшего расширения производства за счет дополнительных машин, то есть за счет прироста основных средств (поток G).

На практике эти потоки связаны с расширением производства и являются накоплением. В стоимостной форме они образуют валовые капитальные вложения. Однако реновация основных фондов покрывается за счет амортизационных исчислений предшествующих лет и текущего года. Эта стоимость, как и стоимость израсходованного сырья перенесена в стоимость произведенного в данном году продукта. Поэтому национальным доходом является лишь стоимость потока Y = Z – (Z + Gr), то есть из стоимости совокупного общественного продукта надо вычесть расходы на текущее производственное потребление и амортизацию. Чистые капитальные вложения (G) покрываются из национального дохода.

Накопление – это основной фактор экономической динамики, оно обеспечивает развитие экономической системы. Кроме того, эта часть конечного продукта со временем возвращается в экономическую систему. Другая часть конечного продукта покидает ее – это чистый конечный продукт , конечное чистое непроизводственное потребление C=V-(Gr+G).

Наряду с полезными продуктами экономика производит еще и отходы (Ω).

Непроизводственное потребление неоднородно, оно включает:

1.Общественное потребление (расходы на оборону, аппарат управления);

2. Потребление населения (личное потребление населения, просвещение, здравоохранение).

Непроизводственное потребление является конечным выходом экономической системы, если рассматривать его вещественный аспект. Однако оно оказывает возрастающее обратное воздействие на экономику.

По отношению к каждому данному блоку как системе преобразования ресурсов последнее является внешними факторами, поступающими на вход производственного процесса, то есть образуя замкнутую петлю. По существу, потоки X, Gr, G и в конечном счете CL отображают обратные связи в экономике как материальном преобразователе.

В каждый данный момент времени ресурсы экономической системы ограничены. Ограниченность ресурсов не является абсолютной; она имеет социально-экономическое содержание и выражает определенную степень освоения и использования ресурсов, достигнутую обществом на данном отрезке его развития. В общем случае предполагается воспроизводимость ресурсов, путем расширения - с вовлечением новых, дополнительных ресурсов.

Экономико-технологическая взаимозаменяемость ресурсов существует на всех стадиях производственного и непроизводственного потребления. Можно выделить три функциональных типа взаимозаменяемости ресурсов:

1. Один ресурс – разные способы исполнения (лес - как строительный материал и сырье для бумажной промышленности);

2. Разные ресурсы – одно целевое назначение (уголь, лесоматериалы, нефтепродукты – как топливо);

3. Разное во времени использование ресурсов (разная последовательность освоения природных ресурсов).

Для любой хозяйственной единицы существует еще один вид взаимозаменяемости: между собственным производством «промежуточного ресурса» и его получателем со стороны, на внутреннем или внешнем рынке. В этой связи возникает понятие финансовых ресурсов; деньги как всеобщий эквивалент стоимости товара получают характер обобщенного ресурса.

В процессе приобретения природных ресурсов в продукцию, возникает ряд промежуточных стадий обработки материалов, включающих их транспортировку и хранение. При этом входными компонентами последующих стадий обработки являются выходные компоненты предыдущих стадий. В системе общественного производства реализация этой технологической последовательности достигается «объединением» выходов одних предприятий с входами других. Так возникает разветвленная сеть, которая по мере развития становится все более динамичной. Поэтому важнейшее значение имеет проблема рационального формирования этих связей, то есть организация подсистемы материально-технического снабжения.

Адаптация механизма материально-технического снабжения системы общественного производства

Эффективное функционирование столь сложной и непрерывно развивающейся системы невозможно без развитого механизма ее адаптации. Изложенные соображения можно проиллюстрировать упрощенным примером.

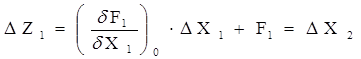

Пусть в соответствии с планом материально-технического снабжения на период Т сформирована схема между предприятиями (Рис3.2.).

|

Рисунок 3.2.

В данном случае принято, что поставки каждого предприятия определены одним продуктом, и каждый поставщик связан с одним потребителем. Заданная интенсивность выхода продукта за пределами схемы имеет постоянное фиксированное значение. Тогда для данного случая имеют место следующие зависимости между входами и выходами предприятий:

Z10=F10(X1)=X20; Z20=F20(X2)=F20[F10(X1)]=X30, … ,

Zn0=Fn0(Xn-1)=Fn0{Fn-10[Fn-20 ,…, F10(X1)]}.

Допустим, что в силу тех или иных обстоятельств возникли отклонения в величине X1 и в фактической реализации функции F1 от их «идеальных» значений, то есть фактические значения

X1=X10 + ∆X1;

F1=F10 + ∆F1;

и поэтому фактическое значение выходной переменной

Z1=Z10 + ∆Z1.

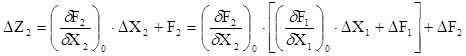

Полагая, что отклонения ∆x и ∆F малы, получим с точностью до величин 2-го порядка малости:

Индекс «0» у частной производной указывает, что ее значение вычисляется для «идеальных» значений переменных. Аналогично определяется отклонение выходной переменной Z2 от ее расчетного значения:

Таким образом, возникает последовательное накопление отклонений, в результате которого на выходе схемы образуется суммарное отклонение ΔZn.

Его можно избежать с помощью запасов продукта, предусмотренных на каждом предприятии. Предположим, что для случайной величины ΔXi имеет место нормальный закон распределения.

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - 4.2 Заливка по ребрам.

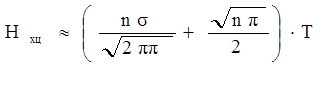

Для рассматриваемой ситуации важна только отрицательная ветвь кривой распределения (недопоставка продукта (i-1)-м предприятием). Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование предприятия независимо от возможных отклонений на его входе, необходим запас Hxi=3σT, а для n предприятий Hx=3nσT, где σ – среднее квадратическое отклонение случайной величины ΔXi= ΔZi-1 от ее расчетного значения.

Формирование запасов на каждом предприятии приводит к неоправданно большому замораживанию его оборотных средств. Более экономично централизованное хранение запасов. При этом для обеспечения нормальной работы всех n предприятий объем необходимого запаса определяется соотношением:

Для n=10 найдем, что Нх=30 σT; Нхц= 5.6σT.

Централизация запасов значительно снижает их необходимые размеры. Однако централизация управления запасами ведет к запаздыванию их ввода в действие из-за неизбежного запаздывания в передаче и обработке информации, связанной с реализацией акта управления. Поэтому рациональной формой организации связей между предприятиями является плановая оптовая торговля, построенная на основе тщательного изучения спроса и оптимального размещения торговых баз.