2.конструкции новое (1218563), страница 2

Текст из файла (страница 2)

Рисунок 2.14 - Параметры расчёта на ветровое воздействие с учётом пульсации

Рисунок 2.15 - Формирование динамических загружений из статических

Согласно [15, прилож. 4], призматические сооружения. Коэффициент лобового сопротивления находится по формуле:

Где C(x)![]() - коэффициент лобового сопротивления;

- коэффициент лобового сопротивления;

![]()

![]() - коэффициент, зависящий от гибкости расчётной схемы здания

- коэффициент, зависящий от гибкости расчётной схемы здания

С (x0)![]() , зависящий

, зависящий ![]() от соотношения размеров сооружения в плане.

от соотношения размеров сооружения в плане.

![]()

![]() , (2.3)

, (2.3)

![]()

![]() - расчётная гибкость здания, зависящая от расчётной схемы здания.

- расчётная гибкость здания, зависящая от расчётной схемы здания.

![]()

![]() – гибкость, зависящая от соотношения размеров здания в плане.

– гибкость, зависящая от соотношения размеров здания в плане.

Гибкость находится по формуле:

![]()

![]() , (2.4)

, (2.4)

=57.3/25.3=2.27

l – максимальный размер сооружения (l=57.3 м)

b – минимальный размер сооружения (b=25.3 м)

Принимаем консольную расчётную схему.

Рисунок 2.17 - Расчётная схема здания

Согласно принятой расчётной схеме, расчётная гибкость находится по формуле:

![]()

![]() , (2.5)

, (2.5)

(e)=2*2.27=4.53

По таблице 2.2 находим коэффициент k

Таблица 2.2

| e | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 | |

| k | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 |

По интерполяции находим коэффициент k=0.57

При соотношении размеров в плане l/b=2.27 коэффициент Cx0=2.07.

Cx=k*Cx (2.6)

Лобовой коэффициент сопротивления равен:

Cx =0.57*2.07=1.18

Расчёт ветрового давления начинается с выбора типа местности.

Тип местности В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки ω на высоте z над поверхностью земли:

![]()

![]() , (2.7)

, (2.7)

где w(0) – нормативное значение ветрового давления (Хабаровск – III ветровой район w(0)=0,38 кПа)

k - коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте

Сx – коэффициент лобового сопротивления

Высота грузовой площади равна высоте этажа здания – 3,3 м. Таким образом, для нахождения полосовой нагрузки q (кН/м) необходимо ветровое давление ω (кПа) умножить на высоту этажа.

![]()

![]() , (2.8)

, (2.8)

q=0.22*3.3![]() =0,726кН/м

=0,726кН/м

Для нахождения сосредоточенной нагрузки на узел P(кН) необходимо нагрузку q (Кн/м) умножить на шаг узлов (S, м)

![]()

![]() , (2.9)

, (2.9)

P=0,726*0,5=0,51 кН

Таблица 2.3

Расчёт узловой нагрузки

| Этаж | Отм. Перекр. | k | C(x) | W(0) кПа | W кПа | q кН/м | P кН |

| 1 | 0.000 | 0,5 | 1,18 | 0,38 | 0,22 | 0,726 | 0,51 |

| 2 | 3,3 | 0,56 | 0,25 | 0,825 | 0,57 | ||

| 3 | 6,6 | 0,654 | 0,29 | 0,957 | 0,672 | ||

| 4 | 9,9 | 0,72 | 0,32 | 1,06 | 0,742 | ||

| 5 | 13,2 | 0,786 | 0,35 | 1,16 | 0,812 | ||

| 6 | 16,5 | 0,851 | 0,38 | 1,25 | 0,875 | ||

| 7 | 19,8 | 0,892 | 0,4 | 1,32 | 0,924 | ||

| 8 | 23,1 | 0,934 | 0,42 | 1,39 | 0,973 | ||

| 9 | 26,4 | 0,975 | 0,44 | 1,45 | 1,015 | ||

| 10 | 29,7 | 1,016 | 0,46 | 1,52 | 1,064 | ||

| 11 | 33 | 1,057 | 0,47 | 1,55 | 1,085 | ||

| 12 | 36,3 | 1,091 | 0,49 | 1,62 | 1,134 | ||

| 13 | 39,6 | 1,132 | 0,51 | 1,68 | 1,176 | ||

| 14 | 42,9 | 1,165 | 0,52 | 1,72 | 1,204 | ||

| 15 | 46,2 | 1,198 | 0,54 | 1,78 | 1,246 |

Ветровую нагрузку следует приложить проективно в уровне перекрытий. На рисунке 2.17. показано приложение ветровой нагрузки в уровне перекрытий.

Р исунок 2.17 - Приложение ветровой нагрузки в уровне перекрытий.

исунок 2.17 - Приложение ветровой нагрузки в уровне перекрытий.

Количество учитываемых пульсационных составляющих вычисляется автоматически в зависимости от предельной частоты в данном ветровом районе в соответствии [табл. 11.5, 15]. Согласно [таблице 11.5, 15] при декременте колебаний равном 0,3 и III ветровом районе предельная частота равна 1,2 Гц. В расчёте получены частоты: 0,5; 0,8; 1,09; 2,75; 2 Гц. В расчёт пойдут три пульсационные составляющие: 0,5; 0,8; 1,09, так как остальные превышают нормативный предел. То есть задано 8 форм колебаний, из них получено 4 формы пульсационной составляющей. 4 форма – статическая составляющая ветровой нагрузки.

Суммарные усилия от ветра вычисляются по формуле:

, (2.10)

, (2.10)

Где T(кф) – усилия от данной формы колебаний

Т(кф+1) – усилие от статического загружения ветром

Загружение 7 - Полосовая нагрузка на расчитываемое перекрытие номер 1. Для расчитываемого перекрытия кроме сплошной поверхностной нагрузки задавалась полосовая нагрузка с шириной полосы 6 м. Это делалось для того чтобы учесть самое неблагоприятное армирование плиты. При сплошной поверхностной нагрузке на перекрытие распределение пластических шарниров приведено на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18 - Схема образования пластических шарниров при сплошной нагрузке

Рисунок 2.18 - Схема образования пластических шарниров при сплошной нагрузке

Как видно из рисунка, плита перекрытия, состоящая из конечных элементов в виде оболочки размером 0,25*0,25, разбивается на отдельные плиты со своими пластическими шарнирами. При полосовой нагрузка картина формирования пластических шарниров иная.

Рисунок 2.19 - Схема образования пластических шарниров при полосовой нагрузке

Л ира 9.6 учитывает самые неблагоприятные сочетания нагрузок. Включив полосовую нагрузку в отдельное загружение и включив её в расчётное сочетание можно подобрать арматуру по самому неблагоприятному случаю.

ира 9.6 учитывает самые неблагоприятные сочетания нагрузок. Включив полосовую нагрузку в отдельное загружение и включив её в расчётное сочетание можно подобрать арматуру по самому неблагоприятному случаю.

Рисунок 2.20 - Полосовая нагрузка на расчитываемое перекрытие номер 1

Величина нагрузки равна 1,5 кПа.

Рисунок 2.21 - Загружение номер 7 в таблице РСУ

З агружение 8 - Полосовая нагрузка на расчитываемое перекрытие номер 2

агружение 8 - Полосовая нагрузка на расчитываемое перекрытие номер 2

Рисунок 2.22. - Полосовая нагрузка на расчитываемое перекрытие номер 2

Рисунок 2.23 - Загружение номер 8 в таблице РСУ

2.1.4 Результаты расчёта и анализ результатов

При реализации расчётной схемы получены следующие результаты при пользовательских сочетаних усилий.

Таблица 2.4

Виды пользовательских сочетаний

| Номер пользовательского сочетания | Виды нагрузок входящих в сочетание |

| 1 | 1+2+3+4+5+6+7 |

| 2 | 1+2+3+4+5+6+8 |

| 3 | 1+2+4+5+6+7 |

| 4 | 1+2+4+5+6+8 |

| 5 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |

Рисунок 2.24 - Пользовательские сочетания нагрузок

Самое опасное сочетание – номер 5, поэтому все результаты расчёта предоставим по данному сочетанию.

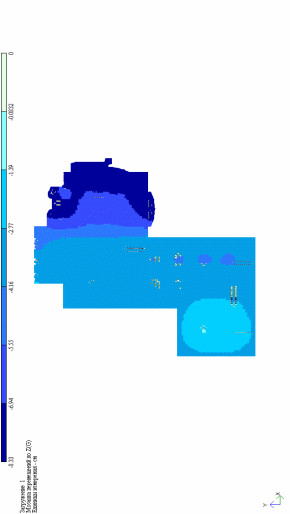

Максимальная осадка здания показана на рисунке 2.25.

Рисунок 2.25 - Осадка здания, см (перемещения по оси z).

Нормативная осадка здания, согласно [16 прилож. 4] равна 10 см. Фактическая максимальная осадка здания равна 8,33 см, что меньше нормативной.