Экстраполированный итерационный метод

3.2. Экстраполированный итерационный метод

Для симметризуемого метода (3.10)  экстраполированный метод имеет вид

экстраполированный метод имеет вид

. (3.11)

. (3.11)

Его можно переписать в виде

(3.12)

(3.12)

Здесь  ‑ параметр экстраполяции. Выясним сходимость экстраполированного метода (3.12). Для этого надо оценить спектр

‑ параметр экстраполяции. Выясним сходимость экстраполированного метода (3.12). Для этого надо оценить спектр  . Очевидно, собственные числа оператора перехода

. Очевидно, собственные числа оператора перехода  равны

равны

,

,

а экстремумы достигаются на границах, т.е. при  , либо при

, либо при  . Для спектра построим график функции

. Для спектра построим график функции

(3.13)

(3.13)

Рекомендуемые материалы

и найдем ее минимум по  . Соответствующее значение

. Соответствующее значение  будет оптимальным параметром экстраполяции в смысле минимизации спектра оператора перехода:

будет оптимальным параметром экстраполяции в смысле минимизации спектра оператора перехода:  . График функции (3.13) при

. График функции (3.13) при  ,

,  от аргумента

от аргумента  показан на рис. 3.1 красным цветом. При построении, графика учтено, что

показан на рис. 3.1 красным цветом. При построении, графика учтено, что

а угловые коэффициенты (наклон ветвей графика) функции  болше, чем

болше, чем  .

.

Рис. 3.1. К определению оптимального пaрaметра экстраполяции

Оптимальное значение  параметра экстраполяции в смысле минимизации оператора перехода итерационного метода (3.12) находим из уравнения

параметра экстраполяции в смысле минимизации оператора перехода итерационного метода (3.12) находим из уравнения

(3.14)

(3.14)

При этом значении имеем

Следовательно, оптимальный экстраполированный метод (RF-OE – Ричардсона с фиксированным параметром оптимально экстраполированный)

сходится, если сходится метод RF.

Перепишем итерационный процесс  в каноническом виде. Имеем

в каноническом виде. Имеем

Применив к этому равенству оператор  и поделив на

и поделив на  , получим

, получим

. (3.15)

. (3.15)

При фиксированных (не зависящих от шага  )

)  и

и  метод (3.15) называют методом простой итерации. Если, кроме того,

метод (3.15) называют методом простой итерации. Если, кроме того,  , то он становится явным, а оптимальный параметр (3.14) вычисляется по формуле

, то он становится явным, а оптимальный параметр (3.14) вычисляется по формуле

Итак, чтобы вычислить параметр экстраполяции (оптимальный шаг в методе простой итерации), необходимо знать границы спектра – собственные числа  . Это самостоятельная, вообще очень трудная задача. Точно она решается лишь в простейших случаях. Тем не менее, нам нужны хотя бы оценки.

. Это самостоятельная, вообще очень трудная задача. Точно она решается лишь в простейших случаях. Тем не менее, нам нужны хотя бы оценки.

Собственные числа и собственные функции

простейших операторов и матриц

Рассмотрим одномерную задачу теплопроводности

. (1)

. (1)

Оценим с.ч. и с.ф. положительно определенного оператора  . Для этого решим задачу Штурма-Лиувилля

. Для этого решим задачу Штурма-Лиувилля  , или

, или

. (2)

. (2)

Прежде всго, для удобства сведем задачу к области  заменой

заменой  . Получим

. Получим  , или, обозначив

, или, обозначив  ,

,

(3)

(3)

Решение задачи (2) ищем в виде ряда

. (4)

. (4)

Очевидно, чтобы уловлетворить краевому условию при  , следует положить

, следует положить  . Очевидно, что решение задачи (3) определено с точностью до множителя, поэтому, не нарушая общности, можно положить

. Очевидно, что решение задачи (3) определено с точностью до множителя, поэтому, не нарушая общности, можно положить  (эквивалентно делению на множитель

(эквивалентно делению на множитель  ).

).

Подставим (4) в (3):

Очевидно, все коэффициенты при одиинаковых степенях  должны быть равны нулю. Отсюда следует рекуррентная формула для коэффициентов

должны быть равны нулю. Отсюда следует рекуррентная формула для коэффициентов

(5)

(5)

Получим их явный вид:

Итак, все четные равны нулю, а нечетные равны

Подставим эти значения в ряд (4). Будем иметь

(6)

(6)

Это очень похоже на разложение в ряд Тейлора функции  в окрестности нуля:

в окрестности нуля:

Таким образом, получили решение (6) задачи (3) в виде

(7)

(7)

Оно удовлетворяет граничному условию  , если

, если  , откуда находим собственные числа одномерного опрератора Лапласа с нулевыми граничными условиями на единичном отрезке

, откуда находим собственные числа одномерного опрератора Лапласа с нулевыми граничными условиями на единичном отрезке  . Вспомним, что для перехода к отрезку

. Вспомним, что для перехода к отрезку  достаточно сделать замену

достаточно сделать замену  .

.

Окончательно получим из (7) собственные функции и собственные значения

. (8)

. (8)

Границы спектра таковы:

.

.

Как уже отмечалось, в задаче (2) собственные функции определяются с точностью до множителя. Выберем этот множитель так, чтобы система функций вида (8) была ортонормальной, т.е. положим

(9)

(9)

и потребуем, чтобы

.

.

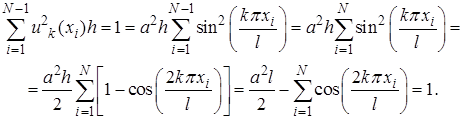

При  имеем

имеем

откуда находим нормирующий множитель  . Ортогональность функций (9) очевидна. Итак, имеем

. Ортогональность функций (9) очевидна. Итак, имеем

(10)

(10)

Главное свойство ортонормального базиса.

Любая достаточно гладкая функция  , удовлетворяющая однородным краевым условиям

, удовлетворяющая однородным краевым условиям  однозначно представима в виде ряда по ортонормальному базису (10):

однозначно представима в виде ряда по ортонормальному базису (10):

. (11)

. (11)

Перейдем теперь к разностной схеме для задачи Штурма-Лиувилля (2) на равномерной сетке:

(12)

(12)

Решение этой задачи определит собственные значения и соответствующие им собственные функции разностного оператора Лапласа с граничными условиями Дирихле. Базисные функции, по аналогии с дифференциальным случаем, будем искать в виде

, (13)

, (13)

где  - произвольный множитель, а

- произвольный множитель, а  выбрано так, чтобы удовлетворить граничным условиям. Из (12) получаем

выбрано так, чтобы удовлетворить граничным условиям. Из (12) получаем

Но  , поэтому имеем уравнение для

, поэтому имеем уравнение для

Находим (т.к.  )

)

. (14)

. (14)

Нетрудно видеть, что все  , причем

, причем

При  имеем оценку границ спектра разностного оператора Лапласа

имеем оценку границ спектра разностного оператора Лапласа

. (15)

. (15)

Множитель  собственных функций определим из условия их ортонормальности в смысле скалярного произведения

собственных функций определим из условия их ортонормальности в смысле скалярного произведения

.

.

При  , с учетом нулевых граничных условий, подстановка (13) дает

, с учетом нулевых граничных условий, подстановка (13) дает

Последняя сумма равна нулю (?), поэтому имеем  , и ортнормированная система собственных функций (13) принимает вид

, и ортнормированная система собственных функций (13) принимает вид

(16)

(16)

Основные свойства с.ф. (16) и с.з. (14) задачи Дирихле.

1. Ортонормированность

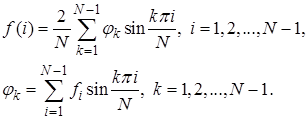

2. Любая сеточная функция  , равная нулю на границе,

, равная нулю на границе,  , во внутренних узлах

, во внутренних узлах  может быть разложена в ряд по с.ф.

может быть разложена в ряд по с.ф.

3. Ограниченность спектра с.з.

Можно показать, что для расностной задачи Неймана

с.з. те же, но их уже  :

:

С.ф. - косинусы

Эти с.ф. также образуют ортонормальный базис.

В задаче Неймана имеется нулевое с.з.  , ему соответствует постоянная с.ф.

, ему соответствует постоянная с.ф.  , что отражает вырожденность этой задачи, т.е. ее решение определено с точностью до постоянной.

, что отражает вырожденность этой задачи, т.е. ее решение определено с точностью до постоянной.

Двухслойный итерационный процесс и метод установления

Двухслойный итерационный процесс (3.15) можно трактовать как неявную (при  ) схему для нестационарного уравнения

) схему для нестационарного уравнения

,

,

а параметр  - как шаг по фиктивному времени. Различие между итерационными методами и схемами для нестационарных задач заключается в следующем:

- как шаг по фиктивному времени. Различие между итерационными методами и схемами для нестационарных задач заключается в следующем:

1. При любых  и

и  точное решение

точное решение  исходной задачи

исходной задачи  удовлетворяет (3.15), т.е. обращает его в тождество. Для нестационарных задач это может удовлетворяться лишь при

удовлетворяет (3.15), т.е. обращает его в тождество. Для нестационарных задач это может удовлетворяться лишь при  .

.

2. Выбор оператора (матрицы)  и параметра экстраполяции следует подчинить лишь требованиям сходимости итераций и минимума арифметических действий, необходимых для нахождения решения исходной задачи с требуемой точностью. Для нестационарных задач выбор шага подчинен прежде всего требованиям аппроксимации и устойчивости.

и параметра экстраполяции следует подчинить лишь требованиям сходимости итераций и минимума арифметических действий, необходимых для нахождения решения исходной задачи с требуемой точностью. Для нестационарных задач выбор шага подчинен прежде всего требованиям аппроксимации и устойчивости.

Выше предполагалось, что оператор  линеен (коэффициенты матрицы не зависят от решения

линеен (коэффициенты матрицы не зависят от решения  ), однако итерационная схема (3.15) может использоваться и для нелинейных операторов, в этом случае коэффициенты матрицы

), однако итерационная схема (3.15) может использоваться и для нелинейных операторов, в этом случае коэффициенты матрицы  вычисляются на векторе

вычисляются на векторе  .

.

Достаточное условие сходимости двухслойного итерационного процесса.

Теорема. Итерационный процесс

(3.15)

(3.15)

сходится, если

Доказательство. Пусть  - погрешность приближенного решения на

- погрешность приближенного решения на  -м шаге (

-м шаге ( - точное решение задачи). Подставив это в (3.15), получим однородное уравнение для погрешности

- точное решение задачи). Подставив это в (3.15), получим однородное уравнение для погрешности

. (1)

. (1)

Для краткости обозначим  . Уравнение (1) перепишем в виде

. Уравнение (1) перепишем в виде

Требуется доказать сходимость, если

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - Исследования генетики поведения собак.

Умножим это равенство скалярно на  . Будем иметь

. Будем иметь

. (2)

. (2)

Но  В силу симметричности оператора

В силу симметричности оператора  (условие 1)

(условие 1)  , поэтому второй член в (2) равен

, поэтому второй член в (2) равен  . Подставив это в (2) и воспользовавшись тем, что

. Подставив это в (2) и воспользовавшись тем, что  (условие 2), получим

(условие 2), получим

т.е. последовательность  норм погрешностей убывает до нуля с ростом числа итераций

норм погрешностей убывает до нуля с ростом числа итераций  , т.е. процесс сходится.

, т.е. процесс сходится.