Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их структура и проблема соотношения

Вопрос 18 Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их структура и проблема соотношения

Канныкин Станислав Владимирович

Чёрная палочка остановилась напротив «5». Сила тока равна 5 ампер.

| Эмпирическое знание на основе деятельности рассудка Особенности рассудка: | Теоретическое знание |

| на основе деятельности разума Рекомендуемые материалы-50% (85% оригинальности, 30 страниц) Технические знания и научные революции. Роль технических знаний в современном научном развитии FREE Философские лекции FREE Реферат Философия эпохи Возрождения(не скачанный) FREE Реферат на тему "Философия Канта" FREE Реферат на тему "Русская философия" Лекционный курс по истории философии Особенности разума: | |

| формальная логика | диалектическая логика |

| шаблон и схема | творческое конструирование |

| анализ и исчисление | синтез и качественное знание |

| статика | динамика |

| чувственные образы вещей | идеализированные объекты |

Механизм работы рассудка и формы эмпирического знания.

Вещь в себе фильтры I рода (априорные: целевая установка и деятельность органов чувств) чувственный образ вещи фильтры II рода (апостреиорные: опытные, созданные культурой, самим человеком) протокольные предложения факты эмпирические законы (индуктивные гипотетические обобщения фактов) феноменологические теории (логически организованное множество эмпирических законов, пример, 3 закона движения планет Кеплера)

Вещь в себе фильтры I рода (априорные: целевая установка и деятельность органов чувств) чувственный образ вещи фильтры II рода (апостреиорные: опытные, созданные культурой, самим человеком) протокольные предложения факты эмпирические законы (индуктивные гипотетические обобщения фактов) феноменологические теории (логически организованное множество эмпирических законов, пример, 3 закона движения планет Кеплера)

Факт – это особое предложение, фиксирующее эмпирическое знание, утверждение или условие, которое может быть верифицировано. Элемент гипотезы, теории, знание о котором полагается истинным. Пример: железо плавится при температуре 1530 градусов Цельсия.

II: структуры языка, научные теории, накопленный запас эмпирических знаний.

В структуре естественнонаучного и технического факта различают компоненты: лингвистический (слова), перцептивный образ, инструментальный. Каждый факт является теоретически нагруженным, он и основа теории, и следствие из неё.

Способы создания идеализированных объектов: минимизация, максимизация, свободное конструирование. [0 … х… 1] Минимизация: атом, кварк, фонема. Максимизация: абсолютно чёрное тело, идеальный газ, математический маятник. Свободное конструирование: просто придумали иррациональные числа, n-мерное пространство, неевклидова геометрия, таблица Менделеева.

Структурные компоненты теоретического уровня знаний (идеализированные объекты):

1. Проблема: предметные затруднения (противоречие), личностная готовность к устранению проблемы.

1. Проблема: предметные затруднения (противоречие), личностная готовность к устранению проблемы.

Причины возникновения:

Противоречия: внутри теории, между теориями, теории и фактов.

Противоречия: внутри теории, между теориями, теории и фактов.

Виды проблем: развитые (пути устранения определены: СПИД, рак), неразвитые (жизнь на Марсе).

|

Уровни решения: рутинный (алгоритм), селективный (отбор), адаптационный, инновационный.

Дискурсивный и интуитивный поиск. Поиск решения перебором вариантов или инкубация и инсайт.

Инкубация - методология принятия решений, основанная на подсознательной рекомбинации мыслей, симулированных сознательной работой над проблемой.

Инсайт (от англ. insight — проницательность) - интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном понимании стоящей проблемы и нахождении её решения.

Проблема – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов, требующих адекватной теории для её объяснения.

2. Гипотеза (научно обоснованное предположение).

Виды: единичная (1 объект), частная (часть класса), общая (весь класс).

Требования к выдвижению гипотезы: соответствие законов науки, согласованность с фактами, отсутствие самопротиворечивости, простота, широта охвата, принципиальная проверяемость.

Направления развития: уточнение, подтверждение и превращение общей гипотезы в научную теорию.

3. Теорема – система научных утверждений, дающих целостное представление о закономерностях или существенных связях изучаемой области.

Структура: 1) исходные основания (фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения, аксиомы и пр.); 2) идеализированные объекты; 3) логика теории (правила и способы доказательства); 4) философские установки и ценностные факторы; 5) выведенные законы и утверждения.

Функции: синтетическая, объяснительная, методологическая, предсказательная, практическая («руководство к действию» по изменению мира).

Виды: дедуктивные (из аксиом), недедуктивные (из опыта), феноменологические (описывают опыт, оперируют чувственными образами), эссенциальные (эссенция – лат. сущность, объясняют сущность, оперируют идеализированными объектами), завершённые (геометрия Евклида), незавершённые (квантовая теория).

Вам также может быть полезна лекция "Винтовые погружные насосы с приводом на устье скважины".

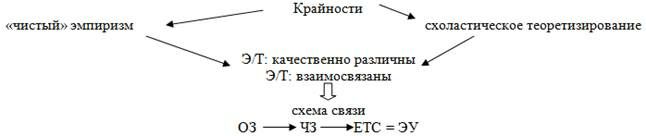

Соотношение эмпирии и теории

ЧЗ – частные законы (законы движения идеального маятника), ОЗ – общие законы (пример, закон механики Ньютона), ЕТС – единичные теоретические случаи (пример, K(l) F(l) T L),

ЧЗ – частные законы (законы движения идеального маятника), ОЗ – общие законы (пример, закон механики Ньютона), ЕТС – единичные теоретические случаи (пример, K(l) F(l) T L),

ЭУ – эмпирические утверждения (K(m) F T L). Идентификационные предложения как определения, не ложные и не истинные. Примеры: Материальные точки суть планеты Солнечной системы. Евклидова прямая суть луч света. Разбегание галактик суть эффекта Доплера.

ЭУ – эмпирические утверждения (K(m) F T L). Идентификационные предложения как определения, не ложные и не истинные. Примеры: Материальные точки суть планеты Солнечной системы. Евклидова прямая суть луч света. Разбегание галактик суть эффекта Доплера.

Схема связи теоретического и эмпирического знания. T1 + I2 = E1

Между теорией и опытом – пропасть, через которую можно построить (или не построить) надёжный мост в виде идентификационных предложений.