14912 (648581), страница 2

Текст из файла (страница 2)

Преодоление экономического кризиса в сельском хозяйстве России требует изыскания путей и средств, обеспечивающих мощные стимулы для развертывания реформ “снизу”. Среди этих средств следует отметить прежде всего формирование внутрихозяйственных экономических отношений, адекватных выбранным формам хозяйствования. Как свидетельствует настоящая практика, централизованная приватизация, носившая форсированный и принудительный характер, изменила лишь статус сельскохозяйственного предприятия, но не сопровождалась при этом его внутренней реорганизацией, изменением сути внутрихозяйственных отношений, появлением новых движущих сил экономического развития деревни. Существенных преобразований в организации хозяйственной деятельности, структуре производства и управления не произошло. Поэтому адаптация сельскохозяйственных предприятий к рыночным условиям идет сложно. Значительная их часть утратила имеющийся опыт хозяйственного расчета, подрядных форм организации и оплаты труда, чековой формы контроля и учета затрат и др. В таких предприятиях разрушается производственный потенциал, сокращаются объемы производства продукции, снижается эффективность производства.

Всякая реформа, как известно, начинается сверху, но исполнителями ее и объектами являются низы. Однако заинтересованного, активного преобразования и развития элементов (рычагов) организационно-производственного управления не произошло. Руководители и специалисты в преобладающем большинстве не видят необходимости в разработке механизма новых экономических отношений, стимулирующих хозяйственную деятельность и экономические интересы работников. Наделение их земельными и имущественными паями мало повлияло на мотивацию труда и отношение людей к собственности, а скорее усилило иждивенческие настроения.

В дальнейшем с углублением развития экономических отношений, формированием реального частного капитала на основе реализации отношений собственности появятся социально-экономические условия для дальнейшего совершенствования внутрихозяйственного механизма. Такая последовательная реорганизация “снизу” позволит каждому работнику и предприятию в целом адаптироваться к рыночным условиям хозяйствования через призму частного интереса к системе внутрихозяйственных отношений, реализовать цели приватизации в аграрной сфере экономики. (1.4)

Но при выборе форм хозяйствования нельзя ограничиться только представлением непосредственно самим крестьянам права выбора форм собственности и хозяйствования. В тактическом плане такой подход имеет здравый смысл и служит руководством к действию, но для выработки стратегической линии поведения необходимо опираться не только на учет субъективных мнений крестьян, но и на результаты специальных научных исследований, позволяющих более объективно учесть как многообразие условий, так и общественные потребности. Необходимо квалифицированно обобщить и объективно оценить многолетний опыт, накопленный не только в нашей стране, но и за рубежом. (1.5)

Для населения нашей страны оказалась приемлемой частная собственность на землю. Однако проблема радикальности передачи земли в частную собственность стала камнем преткновения. Многих не устраивает лишь владение землей, они требуют и распоряжения земельными наделами, а также произведенными на них продуктами. Говоря иначе, нужна другая агросистема, с иной целевой установкой, специфическими движущими силами и мотивами хозяйствования, рынком и т.д.

Пожизненно наследуемое владение землей представляется недостаточным, ибо крестьянин будет стремиться получить как можно больший земельный участок, не считаясь с рациональностью хозяйствования, и, кроме того, он может каждые три года (в течение которых в соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле с фермера снимается ответственность за рациональное использование земли) переезжать из района в район и менять земельные участки. Максимально использовав плодородие одного участка земли, фермер может приступить к эксплуатации другого. Наконец, и введение в ближайшее время платежей за землю полностью проблему не решит. Другими словами, земля должна стать собственностью крестьянина. На ее приобретение он должен получить специальный льготный, возможно, беспроцентный кредит. Логично, чтобы цены на земельные участки на первом этапе радикальной реформы устанавливались централизованно и отражали лишь часть “настоящей” цены земли, учитывая, что последняя в период коллективизации была фактически экспроприирована государством у народа. Право выкупа земли в собственность следует распространить на сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Естественно, государству следует тщательно контролировать земельный рынок, чтобы нивелировать стихийные и спекулятивные процессы, исключить хищническое или неэффективное использование земли. (4)

2.3 Субсидирование и госрегулирование.

Таким образом, в основе реформ, проводимых в аграрном секторе, лежат именно такие процессы как разгосударствление, приватизация и создание на их основе многоукладной рыночной экономики. Однако всеобщей и наиболее важной собственностью сельскохозяйственного производства РФ является то, что большинство регионов страны и, особенно, области и республики Нечерноземья, находятся в зоне рискованного земледелия, что вызывает необходимость экономической поддержки сельского хозяйства со стороны государства.

По этому поводу идут постоянные дискуссии среди ученых-экономистов и практических работников о том, должно помогать государство сельским товаропроизводителям или не должно, нужна финансовая поддержка этой отрасли или не нужна.(2.1)

Либерализация цен стала сильнейшим стрессовым фактором для АПК, так как одновременно с ее проведением кардинально изменилась политика поддержки всех его составляющих звеньев. При этом разработчики политики переходного периода в аграрном секторе часто ссылались на опыт стран с развитой рыночной экономикой. Вместе с тем общеизвестно, что в странах ЕС, США, Канаде и Японии, где основным принципом аграрной политики является наиболее полное самообеспечение страны продовольствием, идет крупномасштабное субсидирование аграрного сектора.

Во многом осуществление преобразований на селе имело серьезные цели – организация новых форм хозяйствования, совершенствование земельных отношений, обеспечение конкурентной среды. Но, как правило, все программы реформирования не имели должной финансовой поддержки. (3)

Успехам своего развития сельское хозяйство Западной Европы, США, Канады, по мнению большинства экспертов, обязаны не столько развитию рыночных отношений, сколько ограничению действия рыночных механизмов, саморегулированию и за счет использования внешних рычагов воздействия на воспроизводственный процесс в аграрной сфере. (2.1)

Важнейшими проблемами АПК периода проведения экономических преобразований явились резкое сокращение капитальных вложений, усугубление диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары и услуги, прекращение государственного регулирования формирования продовольственных фондов страны, рост безработицы и деградация социальной инфраструктуры села.

Эти факторы породили резкое сокращение производства сельскохозяйственной продукции, рост цен на продовольствие, обусловившее сокращение его потребления, необходимость увеличения импорта и усиление продовольственной зависимости страны. (3)

Необходимо выявить и реализовать принципиально иные направления вывода из кризиса АПК и главным образом через создание механизма государственного регулирования продовольственного рынка.

В связи с этим предлагаются следующие основные принципы функционирования этого механизма:

1. Защита сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме гарантии закупки всей предъявленной к реализации продукции и своевременной ее оплаты. Государство должно быть крайне заинтересованно в накоплении резервов. Здесь целесообразны две формы государственной гарантии: контрактная система и залог сельскохозяйственной продукции.

2. Интеграция рыночного пространства. Анализ крупнейших аграрных рынков мира неопровержимо доказывает преимущества большого рынка без барьеров. Наглядным примером является объединение стран Европы в общий рынок, который позволяет им сообща решать многие проблемы.

3. Формирование федеральных и региональных продовольственных фондов. Их значение определяется прежде всего необходимостью накопления товарных государственных запасов и проведение интервенции на продовольст-

венном рынке. Для вмешательства в продовольственный рынок государство должно располагать запасами, составляющими критическую массу. Для этого, по нашим расчетам, достаточно 50% товарного объема продукции, по которому осуществляется государственное регулирование.

4. Меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это направление предполагает прежде всего справедливый обмен между крупнейшими сферами экономики: сельским хозяйством и промышленностью, выполнение требования паритета цен. (2.2)

2.4 Налогообложение в условиях рыночной экономики.

В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. (5.2)

В переходный период к рынку произошли коренные изменения в системе налогообложения сельского хозяйственных предприятий.

Так, в агропромышленном комплексе Российской Федерации были отменены все виды налогов. Их заменил земельный налог. В законе РФ “О плате за землю” подчеркивается, что использование земли является платным. Целью введения платы за землю является стимулирование рационального использования, охраны и освоения земель, повышение плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, формирование социальных фондов финансирования этих предприятий.

Закон РФ “О плате за землю” определяет также, что собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются земельным налогом. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.

В связи с новой системой налогообложения введено новое для страны понятие – “Нормативная цена земли” – это показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости.

Начиная с 1995 года, Правительство РФ ежегодно индексирует ставки земельного налога на пашню, исходя из соотношений оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги, потребляемые сельскохозяйственными производителями.

Все вышеизложенное вызывает необходимость проведения нового тура землеоценочных работ с целью создания единой кадастровой шкалы для всех областей и республик Российской Федерации. (1.2)

2.5 Создание системы маркетинга.

Вероятность успеха и обоснованность принимаемых решений повысит создание системы маркетинга в аграрном секторе. Основными элементами этой системы с нашей точки зрения, должны стать: маркетинговые службы на уровне крупных сельскохозяйственных предприятий или при объединении производителей сельскохозяйственной продукции (фермеров, мелких коллективных предприятий, ассоциаций и т.д.); полугосударственные маркетинговые институты (организации); частные фирмы, специализирующиеся на оказании маркетинговых услуг.

Мы считаем, что полугосударственные маркетинговые институты (организации) должны заниматься глубокими исследованиями конъюнктуры рынка, разработкой государственных маркетинговых программ в аграрном секторе, информационным обеспечением, консультированием и обучением сельскохозяйственных производителей, рекламой (проведением выставок, ярмарок) и т.д. Финансирование этих организаций может осуществляться как за счет налога с производителей (при информационном обеспечении по принципу “прозрачности рынка”), так и посредством взимания платы за оказанные услуги в частном порядке.

Маркетинговые службы на уровне сельскохозяйственных предприятий (объединений) должны заниматься разработкой и реализацией маркетинговых программ конкретных предприятий (объединений). При необходимости они могут пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов маркетинговых институтов (организаций) или частных фирм.

При такой схеме организации маркетинга существенно снизится уровень рыночных рисков и возрастет вероятность реализации сельскохозяйственными производителями своих рыночных возможностей. Иными словами, будет обеспечена эффективность использования их ресурсного потенциала. (5.1)

Осуществление маркетинговой деятельности в полном объеме возможно лишь на базе специализированных маркетинговых подразделений, коммерческих центров, отделов, служб, форму и структуру которых определяет предприятие.

Учитывая необходимость и важность маркетинговой деятельности на сельскохозяйственных предприятиях и высокие затраты на нее, полагаем, что в небольших хозяйствах не следует создавать специализированные маркетинговые отделы, а лишь реформировать существующие экономические и финансовые структуры и организовать группы разработки маркетинговых программ и организации сбытовой деятельности. (1.6)

2.6 Научно-технический уровень сельхозпроизводства,

квалификация кадров.

В 1994 г. значительно обострилась проблема материально-технического снабжения отраслей агропромышленного комплекса. Резко сократились производство и поставки селу важнейших видов производственных ресурсов, особенно минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

Большинство предприятий не в состоянии закупать технические средства по перманентно растущим ценам.

Формирование материально-технической базы сельского хозяйства в новых экономических условиях осуществляется с большими издержками. Снижение объемов поступления техники, горючего, удобрений является важнейшим негативным фактором, последствия которого будут сказываться многие десятилетия, особенно это касается плодородия почв, их окультуренности и т.д. В этой ситуации важнейшую роль сыграет формирование соответствующей системы ценообразования в АПК. (3)

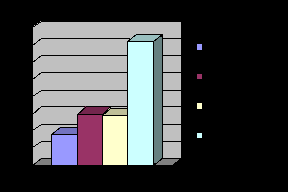

Количество продукции, реализация

которого необходима для приобрете-

н

Мясо крупного рогатого скота

(в живой массе, т).

ия различных видов техники (1994 г.)

ия различных видов техники (1994 г.) Использование старых и внедрение новых экономических форм хозяйствования даже при существующей материально-технической базе, но в условиях свободы и производственной самостоятельности позволило бы иметь более весомые результаты в агропромышленном комплексе, предопределило бы установление соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил на селе.