Подземные энергетические комплексы

1.6. Подземные энергетические комплексы

1.6.1. Объекты атомной энергетики

Первая подземная атомная электростанция (ПАЭС) в мире была построена в СССР в 1954 г. в районе г. Красноярска, причем эта станция эксплуатируется до настоящего времени.

Главные преимущества подземных станций:

- повышенная безопасность по фактору внешних воздействий;

- повышенная безопасность по фактору аварийности. Типы подземных атомных станций.

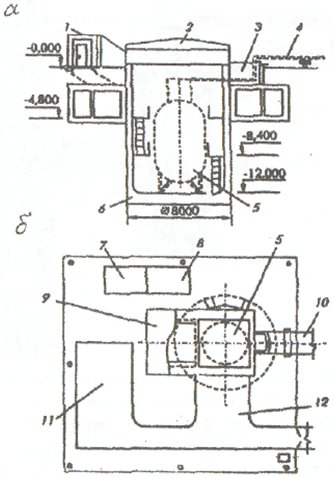

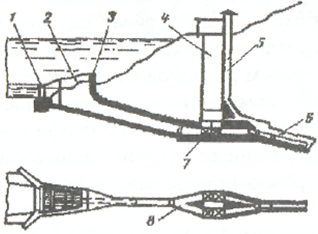

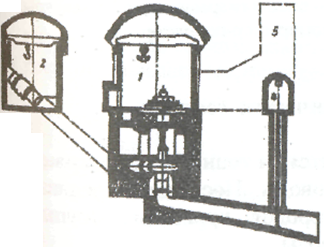

1. Особо малые необслуживаемые, саморегулируемые (тип «Елена), (рис. 1.6.1), предназначаемые для обеспечения тепловой энергией поселков городского типа.

| Рис. 1.6.1. Необслуживаемая саморегулируемая атомная термоэлектрическая станция шахтного типа особо малой мощности НС ПАТЭС «Елена»: а - разрез шахты с установкой энергоблока НС ПАТЭС; б - схема генерального плана, 1 - вход на станцию; 2 - защитная крышка; 3 - приямок вывода наружных сетей; 4 - наружные сета, 5 -энергоблок: 6 - железобетонная обделка со стальной оболочкой; 7 – склад; 8 - бытовое помещение; 9 – укрытие; 10 - наружные сети; 11 - стоянка автотранспорта; 12 - монтажная площадка | Рекомендуемые материалыFREE Проектирование здания детского сада на 320 мест FREE Разработка проекта производства работ (ППР) на возведение здания FREE Основания и фундаменты FREE 16-этажный жилой дом с монолитным каркасом в г. Краснодаре FREE Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома FREE Технология возведения зданий

|

2. Малые обслуживаемые (тип «Рута») с реактором тепловой мощностью 20 МВт.

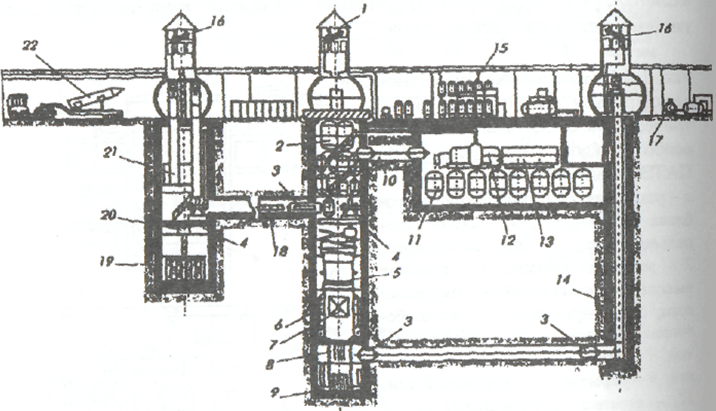

3. Средние (тип «Кобра», рис. 1.6.2) с реактором тепловой мощностью 405 МВт.

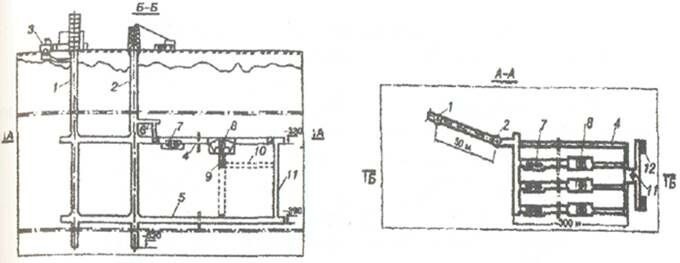

4. Крупные (рис. 1.6.3) с размещением реакторов в четырех камерах с габаритами 300×20×60 м.

5. Особо крупные (перспективные, размещаемые в шахтных колодцах диаметром 150 м и с высотой 250 м).

Современные технические достижения - реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением на основе системы «свинец - висмут» - позволяют не только скомпоновать в подземной пространстве предельно безопасную АЭС, но и реализовать принцип единства могильника радиоактивных отходов и долговременного хранилища ОЯТ (отработанного ядерного топлива). Последнее исключает необходимость выдачи на поверхность каких-либо опасных веществ их транспортировку к местам переработки и захоронения.

|

|

| Рис. 1.6.2. Подземная атомная станция шахтного типа с реактором «Кобра»: 1 - система охлаждения герметической оболочки: 2 - оборудование системы безопасности; 3 - шлюз; 4 - перегрузочное устройство; 5 - реактор; 6 - цистерна; 7 - активная зона; 8 - исполнительные механизмы системы управления защитой, 9 - ловушка активной .юны; 10 - проход в шахту; 11 - конденсатор пара; 12 - турбина; 13 - генератор; 14 - людской подъем; 15 - компрессорная; 16 - конденсатор системы безопасности; 17 - оборудование теплоснабжения; 18 - контейнер для ТВС; 19 - хранилище для ТВС; 20 - устройство загрузки ТВС в хранилище; 21 - грузовой лифт; 22 - контейнер для отработанных ТВС |

|

|

| Рис. 1.6.З. Проект ПАТЭС мощностью 1320 МВт (три ядерных реактора ВВР- 440) с могильником РАО в подземных горных выработках: 1, 2 - стволы диаметром 6 м, глубиной 620 м; 3 - вентиляционная установка; 4 - первый 1 горизонт; 5 - второй горизонт; 6 - камера эвакуация; 7 - камера турбогенератора; 5 - реактор: 9 - захороненный реактор; 10 - водосборник; 11 - восстающий; 12 - хранилище РАО |

1.6.2. Подземные гидроэлектростанции (ГЭС)

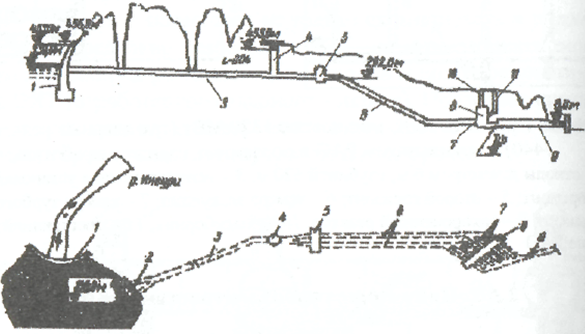

К настоящему времени мощность подземных гидроэлектростанций составляет около 1/6 от мощности всех гидроэнергетических объектов мира. В нашей стране построено около 40 гидроэлектростанций с тоннельной деривацией, в том числе более 10 подземных ГЭС. Комплекс подземных выработок и камер ГЭС включает ряд весьма разнообразных подземных объектов, отличающихся формами, сечениями, протяженностью, пространственным расположением. Вместе с тем, подземные ГЭС содержат общие компоновочные элементы, к числу которых относятся головные сооружения верхнего бьефа с водозаборами, напорные (деривационные) тоннели, уравнительные шахты и резервуары, машинные залы с турбинами, водоотводящие тоннели нижнего бьефа.

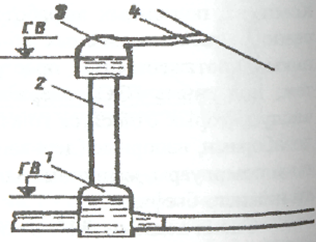

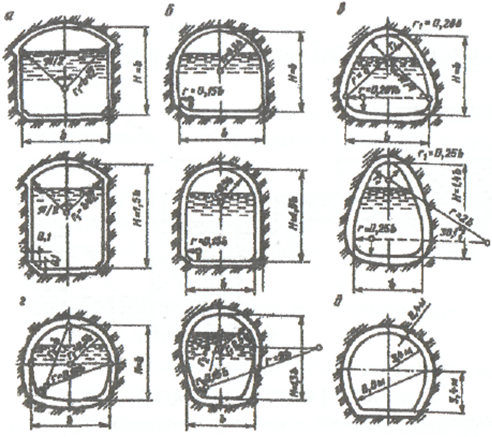

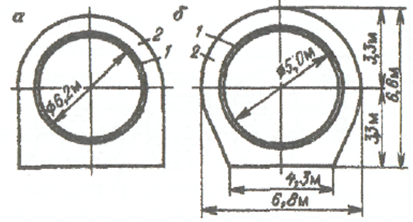

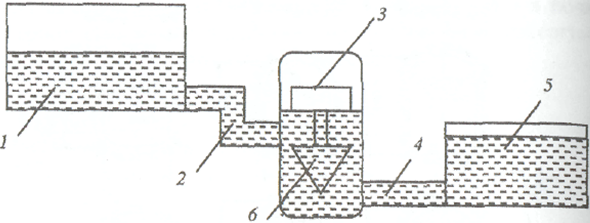

Схема подземной ГЭС показана на рис. 1.6.4. Конструкция водозабора тоннельного типа приведена на рис. 1.6.5. Схема уравнительной шахты изображена на рис. 1.6.6. Обделки безнапорных и напорных тоннелей и конструкция машинного зала показаны на рис. 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9.

1.6.3. Гидроаккумулирующие (ГАЭС) и воздушно-гидроаккумулнрующие (ВГАЭС) электростанции

Назначение ГАЭС и ВГАЭС - аккумуляция энергии в ночное время в период действия пониженных тарифов на электроэнергию снабжение энергией потребителей в дневное время.

|

|

| Рис. 1.6.4. Компоновка камер и выработок подземной Ингури ГЭС: 1 - верхний бьеф; 2 - водозабор; 3 - напорный водовод (деривационный тоннель); 4 - уравнительная шахта; 5 - камера затворов; 6, 7 - турбинные водоводы; 8 - машинный зал с турбинами; 9 - водоотводящий тоннель нижнего бьефа |

|

|

|

| Рис. 1.6.5. Схема водозабора: 1 - шандорное ограждение; 2 - решетка; 3 - раструб; 4 - строительный ствол; 5 - воздухопровод дли предотвращения образования вакуума и воздушных пробок; 6 - напорный тоннель; 7 - затворы; 8 - рукава | Рис. 1.6.6. Схема уравнительной камеры: 1 - нижняя камера; 2 - ствол; 3 – верхняя камера; 4 - штольня |

|

|

| Рис. 1.6.7. Обделки безнапорных тоннелей |

|

|

| Рис. 1.6.8. Обделки напорных тоннелей |

|

| Рис. 1.6.9. Компоновка машинного зала подземной ГЭС: 1 - машинный чал: 2 - камера затвора; 3 - напорный водовод; 4 - камера затворов отводящего водовода; 5 - монтажный ствол |

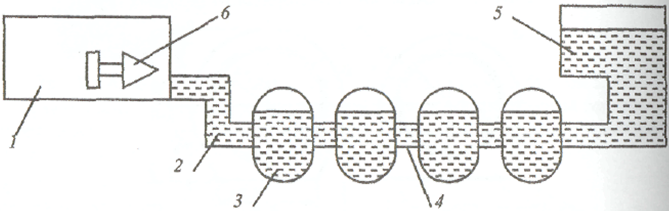

Схемы ГАЭС и ВГАЭС приведены на рис. 1.6.10. 1.6.11:

|

|

| Рис. 1.6.10. Схема ГАЭС: 1 - верхний бассейн; 2 - напорный тоннель; 3 - машинный зал; 4 - отводящий тоннель; 5 - нижний бассейн; 6 - насос-генератор |

|

|

| Рис. 1.6.11. Схема ВГАЭС: 1 - машинный зал; 2 - напорный тоннель; 3 - пневмогидравлические резервуары; 4 - отводящий тоннель; 5 - верхний бассейн; 6 - компрессор-генератор |

1.6.4. Гидротехнические тоннели

Гидротехнические тоннели делятся на тоннели, обслуживающие гидроэлектростанции, и тоннели-водоводы. Последние предназначаются для водоснабжения крупных городов, ирригации засушливых земель, переброски стока или отвода воды.

Гидротехнические тоннели также подразделяются:

- на основные, предназначенные для постоянного пропуска воды при эксплуатации гидроэлектростанций, мелиоративных систем и систем водоснабжения;

- второстепенные, предназначенные для периодического пропуска воды при опорожнении и промыве водоемов и водоводов, а также для сброса воды;

- временные, предназначенные для пропуска воды в период строительства или ремонта гидротехнических сооружений.

В зависимости от гидравлического режима гидротехнические тоннели делятся:

- на напорные, работающие при избыточном внутреннем давлении воды в сравнении с атмосферным;

- безнапорные, работающие при неполном наполнении.

По виду обделок или их отсутствию различают:

- выравнивающие (ненесущие), обеспечивающие улучшение гидравлических характеристик тоннеля, предотвращение выветривания и размыва вмещающих пород;

- несущие, обеспечивающие восприятие нагрузок:

- тоннели без обделки (прокладываемые в слаботрещиноватых скальных неразмываемых или в вечномерзлых породах).

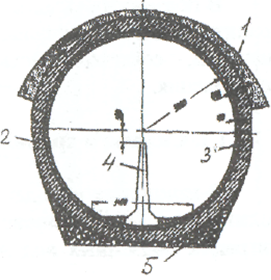

Безнапорным тоннелям, испытывающим горное давление, и напорным тоннелям придается круговое очертание. В местах примыкания тоннелей к камерам и на участках, где возможно смешение элементов тоннеля, следует устраивать деформационные швы, предусматривая установку в швах диафрагм, шпонок или других уплотнителей. Тоннели-водоводы целесообразно разделять на отсеки (рис. 1.6.12).

| Рис. 1.6.12. Сечение тоннеля для отвода реки от угольного месторождения: 1 - опорный свод; 2 - обделка; В лекции "12 Затратный подход к оценке недвижимости" также много полезной информации. 3 - рубашка; 4 - разделительная стенка; 5 - основание |

|

При ревизиях и полном перекрытии одного отсека в межень возможен пропуск воды по другому отсеку. Для регулирования подачи воды в отсеки на входе тоннеля предусматривается установка специальных затворов.

Уклоны тоннелей-водоводов принимаются постоянными в пределах 0,0015÷0,0050. Размеры тоннелей-водоводов, определяющие их пропускную способность, назначаются в зависимости от ожидаемых расходов воды. Диаметр или пролет тоннеля допускается принимать от 2 до 6 м - через 0,5 м, свыше 6 м - через 1 м длины.

Пропускная способность тоннелей водоводов может изменяться в широких пределах и достигать нескольких сотен кубических метров в секунду.