Основы компьютерной техники

Лекция 2 Основы компьютерной техники

2.1 Общая характеристика компьютерной техники

2.2 Принцип программного управления

2.3 Основные характеристики компьютеров

2.1 Общая характеристика компьютерной техники

Компьютерная техника — это совокупность средств для автоматизации процессов обработки информации, а также отрасль техники, которая занимается разработкой, изготовлением и эксплуатацией компьютеров.

Комплекс электронного оборудования, которое предназначено для автоматизации процессов обработки дискретной информации и имеет общее управление, называют цифровой электронной вычислительной машиной (ЭВМ). В наше время диапазон использования ЭВМ существенно расширился: называют более 20 тыс. областей их применения — от научно-инженерных задач до искусственного интеллекта, математического моделирования, робототехники. Поэтому вместо термина ЭВМ используют его современный синоним — компьютер.

Рекомендуемые материалы

Основные принципы построения компьютеров изложили в 1946 г. американские математики Дж. фон Нейман, К. Гблдстайн" и А. Беркс. Совокупность этих принципов породила классическую неймановскую архитектуру, которая остается актуальной и сегодня.

В общем неймановская архитектура обладает следующими основными признаками:

• наличие одного вычислителя, имеющего процессор, память, средства ввода-вывода информации, а также средства управления;

• применение двоичной системы счисления, как для представления информации, так и для выполнения арифметико-логических операций;

• размещение в единой общей памяти команд и чисел фиксированной длины;

• линейную структуру адресации ячеек памяти, что требует наличия в процессоре счетчика команд;

• централизованное последовательное автоматическое считывание команд из памяти и интерпретацию их процессором; данные обрабатываются параллельно — одновременно над всеми разрядами машинного слова;

• низкий уровень машинного языка.

Первый компьютер EDSAC с хранимой программой в памяти на 512 ртутных линиях задержки был построен М. Уилксом (Англия) в 1949 г. Машина выполняла 15тыс. сложений и 120 умножений за одну секунду. В 1950 г. под управлением Дж. фон Неймана был создан первый полностью электронный компьютер классической архитектуры EDVAC, который положил начало машинам первого поколения.

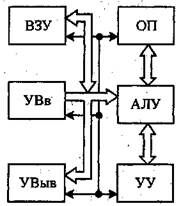

В 1948-1950 гг. в Институте электротехники в Киеве была создана малая электронная счетная машина "МЭСМ". Ее разработкой руководил выдающийся ученый и конструктор многих компьютеров академик С. А. Лебедев. В машине "МЭСМ" были использованы (независимо от Неймана) основные принципы классической архитектуры. Компьютер содержал 3500 ламп, 2500 диодов, занимал площадь 60 м2, потреблял мощность 25 кВт и выполнял 50 операций за одну секунду. Компьютер классической архитектуры включает в себя (рис. 1):

|

|

| Рис. 1 Структура компьютера |

• арифметико-логическое устройство (АЛУ);

• оперативную память (ОП);

• средства хранения и ввода-вывода информации: внешние запоминающие устройства (ВЗУ); устройства ввода информации (УВв); устройства вывода информации (УВыв); все эти устройства называют внешними или периферийными (ПУ);

• устройство управление (УУ). Вместе с АЛУ оно образует процессор. При наличии в машине нескольких процессоров

s выделяют центральный (ЦП).

Арифметико-логическое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций, предусмотренных системой команд данного компьютера. В состав АЛУ входят регистры и комбинационные схемы. Данные для обработки в АЛУ поступают из ОП и называются операндами. Результаты операций пересылается в ОП или временно сохраняются в регистрах АЛУ.

Устройство управления (УУ) считывает и дешифрирует в соответствующей последовательности команды, формирует и подает управляющие сигналы для других устройств компьютера.

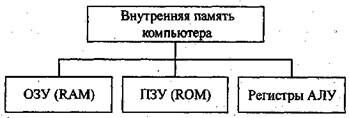

Оперативная память предназначена для временного хранения программ и данных, в ней выполняются операции записи и считывания информации. Кроме ОП, используют также постоянную память, в которой выполняются только операции считывания. Оперативную (ОЗУ) и постоянную память (ПЗУ), а также регистры АЛУ называют внутренней памятью (рис. 2). Процессор и ОП вместе образуют ядро компьютера..

Рис. 2 Внутренняя память компьютера

Операции ввода-вывода -^ это обмен информацией между ядром машины и ПУ. Операция ввода передает информацию из ПУ в ядро компьютера, а операция вывода — наоборот.

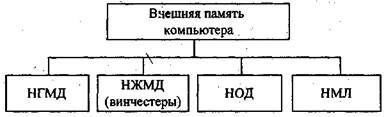

Внешняя память предназначена для длительного и энергонезависимого хранения больших объемов информации. Физически ее реализуют в виде накопителей (рис. 3):

• йа гибких магнитных дисках (НГМД);

• на жестких магнитных дисках (НЖМД); они называются винчестерами;

• на оптических (лазерных) дисках (НОД);

• на магнитных лентах (НМЛ).

Накопители на дисках имеют электромеханический привод (дисковод), который обеспечивает вращение диска, блок магнитных головок для считывания или записи, систему установки (позиционирования) магнитной головки в требуемое положение и электронный блок управления.

Рис. 3 Внешняя память компьютера

Все виды внешней памяти обеспечивают обмен информацией с ядром компьютера; однако ВЗУ выделяют в отдельный вид ПУ по следующим признакам:

• внешняя память обеспечивает хранение больших массивов информации и быстродействующий обмен с ядром компьютера (более 30 тыс. байт/с);

• информация в ВЗУ хранится в виде, недоступном для непосредственного восприятия человеком.

Устройства ввода и вывода информации (УВВ) рассматривают как единую функциональную часть компьютера. Различные по своим функциями, принципам построения и характеристикам УВВ и ВЗУ вместе образуют группу очень разнообразных внешних или периферийных устройств.

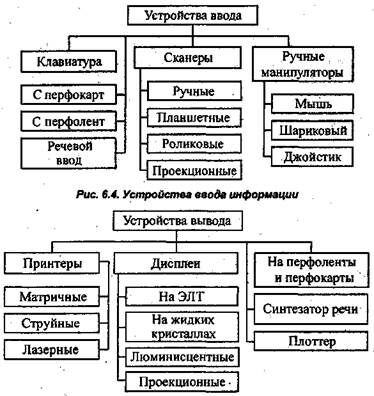

К устройствам ввода информации относятся (рис. 4):

•

|

клавиатура, предназначенная для ввода программ и данных и управления работой машины;

Рис.5 Устройства вывода информации

• сканеры, предназначенные для ввода графической информации;

• ручные манипуляторы — мышь, шариковый манипулятор и джойстик — предназначенные для быстрого перемещения курсора в заданную точку экрана дисплея и выполнения других действий;

• устройства речевого ввода, предназначенные для управления машиной с помощью речевых команд;

• устройства ввода с перфолент, перфокарт и др.

плазменные, люминесцентные), предназначенные для отображения ин

формации, которая вводится с клавиатуры (для контроля правильности на

К устройствам вывода информации относят (рис. 5):

*принтеры (матричные, струйные/лазерные);

• дисплеи (на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), на жидких кристаллах, плазменные, люминесцентные), предназначенные для отображения информации, которая вводится с клавиатуры (для контроля правильности набора данных) или из памяти машины; плоттеры (графопостроители), предназначенные для печати чертежей высокого качества;

• синтезаторы звука и языка, предназначенные для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код и наоборот;

• устройства вывода информации на перфоленты и перфокарты.язь между функциональными частями машины осуществляют с помощью интерфейса — совокупности шин, сигналов, вспомогательных микросхем и алгоритмов, предназначенных для обмена информацией между устройствами компьютера-

|

|

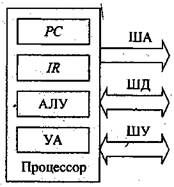

Выделяют три шины (рис. 6):

• адреса (ША), предназначенная для передачи адреса ячеек ОП и регистров ПУ;

• данных (ШД), предназначенная для передачи данных;

• управления (ШУ), предназначенная для передачи управляющих сигналов от процессора к устройствам и наоборот.

Рис. 6 Структура процессора

2.2 Принцип программного управления

В компьютере реализуют принцип программного управления, суть которого следующая. Для решения каждой задачи разрабатывают алгоритм на основе числовых методов вычислений. Алгоритм переводится на язык, свойственный данной машине, в виде программы — языковой конструкции, которая является упорядоченной последовательностью описаний и команд, предназначенных для обработки информации. Каждая команда определяет действия компьютера в отношении выполнения любой операции, реализующей аппаратные (технические) и программные средства. Программа записывается в ОП в виде машинных слов, которые кодируются цифрами 0 и 1 и различаются только способом применения. Код операции поступает в регистр команд IR (instruction register) и затем дешифрируется, а данные — в регистры АЛУ (см. рис. 6.6).

Команды программы размещены в ОП линейна (одна за другой) и выполняются последовательно. Номер команды в ОП определяется программным счетчиком PC (program counter). Управляющий автомат (УА) вырабатывает множество управляющих сигналов, которые подаются на все устройства машины. Регистр команд, программный счетчик и управляющий автомат входят в состав УУ. Последовательное управление обусловлено наличием одного процессора. Команды условного и безусловного ветвления изменяют линейный порядок считывания и выполнения команд.

Множество всех операций, реализуемых в компьютере, составляет его операционные ресурсы. Компьютеры, операционные ресурсы которых обеспечивают выполнение любого алгоритма обработки информации, называют универсальными. Для этого теоретически достаточно иметь в операционных ресурсах только четыре операции: пересылку слова между любыми ячейками ОП, прибавление единицы к слову (вычитание единицы из слова), условный переход по совпадению слов и безусловную остановку компьютера.

В общем, в компьютерах используют список команд, который обеспечивает

выполнение следующих групп операций:

• пересылки данных между регистрами АЛУ, регистрами и ОП;

• арифметических операций над двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой: сложение, вычитание, знаковое и беззнаковое умножение и деление;

I • логических операций отрицания, дизъюнкции/конъюнкции, сложения по модулю два;

• установления соотношений — больше, меньше, неравно, больше-равно и др.;

• сдвига влево или вправо — арифметического, логического, циклического;

• управления программой: условными и безусловными переходами и вызовами процедур, безусловными и условными возвратами из процедур, прерыванием программ; некоторые компьютеры имеют специальные команды для организации циклов;

• ввода-вывода данных между ядром машины и ПУ;

• специальных операций для машин с сопроцессорами (математическими расширителями): вычислений квадратного корня, синуса, косинуса, логарифмические и др.;

• преобразования из одного формата в другой (например, из восьмибитного в 16-битный);

• системных операций — загрузки служебных регистров, защиты памяти;

• мультимедийных операций для выполнение действий со звуком, графикой, изображением.

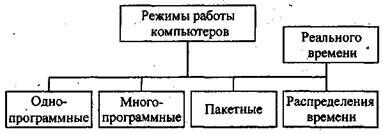

С ростом производительности процессора увеличивается и количество команд. Компьютеры, в зависимости от их сложности и назначения, работают в следующих режимах (рис. 7):

Рис. 7 Режимы работы компьютеров

• однопрограммном — каждая программа отдельно загружается в ОП и выполняется до получения результата;

• многопрограммном — в память загружается несколько программ; когда выполнение одной из программ останавливается из-за необходимости обратиться к ПУ, то машина переключается на выполнение другой программы;

• пакетном — в ВЗУ формируется пакет задач, которые затем считываются в ОП группами и выполняются в многопрограммном режиме;

• распределения времени (коллективного пользования) -г- доступ к компьютеру пользователей с помощью собственного терминала;

• реального времени — обеспечивается взаимодействие компьютера с внешними объектами в темпе, который требует быстродействие объекта.

2.3 Основные характеристики компьютеров

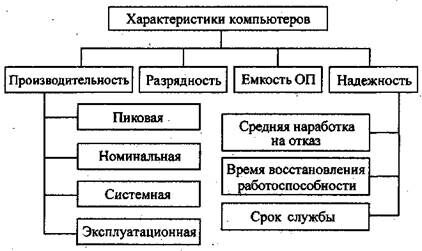

Важной характеристикой компьютера является производительность — объективная количественная мера работы машины. Используют .следующие меры производительности: пиковую, номинальную, системную и эксплуатационную (рис. 8).

Пиковая производительность — среднее число коротких операций типа "регистр-регистр" в секунду (оп./с) без операций обмена с ОП. За границей пиковую производительность оценивают для команд типа "Нет операции" в миллионах операций в секунду (млн. оп./с) или в MIPS (Million Instruction per Second). Пиковую мощность часто называют быстродействием компьютера.

Номинальная производительность — среднее число смеси команд с учетом их статистического веса (частоты повторения), которые выполняет ядро компьютера в выбранном классе задач (зависит от скорости ОП):

|

Рис. 8 Основные характеристики компьютеров

Номинальную производительность часто называют "быстродействием компьютера на смеси команд". Производительность мощных машин часто измеряют в мегафлопсах (MFLOPS) — в миллионах операций в секунду над операндами с плавающей запятой.

Системную производительность измеряют с помощью типовых оценочных программ (бенчмарков), реализованных на языках высокого уровня. Результаты оценки системной производительности компьютера конкретной архитектуры представлены в числовых таблицах.

Эксплуатационную производительность оценивают данными о реальной рабочей нагрузке в основных областях применения; при этом учитывают необходимую площадь размещения машины, механические и климатические условия эксплуатации, потребляемую мощность и т. д.

К характеристикам компьютеров также относят:

• разрядность машинного слова, которое хранится, пересылается и обрабатывается как единое целое; измеряется в битах, байтах;

• объем оперативной памяти в битах, байтах/килобайтах, мегабайтах/гигабайтах;

• надежность, которая характеризует среднюю наработку на отказ — не менее 15 тыс. час; время восстановления работоспособности, срок службы (не менее 10 лет).

Контрольные вопросы

1 Дать определение компьютерной техники.

2 Описать признаки неймановской архитектуры.

3 Описать структуру компьютера.

4 Описать внутреннюю память компьютера.

5 Описать внешнюю память компьютера.

6 Описать устройства ввода информации.

6 - Семантическое моделирование - лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

7 Описать устройства вывода информации.

8 Описать структуру процессора.

9 Описать принцип программного управления.

10 Перечислить основные группы операций компьютера.

11 Описать режимы работы компьютера.

12 Описать основные характеристики компьютеров