Взрывоопасность производств и взрывозащита

8 Взрывоопасность производств и взрывозащита

Потенциальная опасность взрывов в металлургических цехах существует постоянно и только благодаря надежным предупредительным мероприятиям взрывы здесь — редкое явление.

Причинами взрыва могут быть нарушения нормальной эксплуатации оборудования, работающего под давлением; воспламенение газов, паров и пыли, образующихся при проведении металлургических процессов; контакт воды с расплавленным металлом и шлаком.

Причиной взрыва, например, парового котла может явиться нарушение целости стенок его из-за низкого качества металла, чрезмерного давления пара, понижения уровня воды в котле (что приведет к перегреву стенок котла) и т. д. При разрыве стенки котла происходит мгновенное испарение находившейся в нем под давлением нагретой воды и образование громадного количества пара, расширяющегося с большой силой.

В работающих под давлением сосудах, воздушно-компрессорных установках и воздухопроводах могут образоваться взрывоопасные смеси паров масла и воздуха. На внутренней поверхности воздухопроводов может образоваться окисная пленка масла. Образование перекисных соединений грозит взрывом при нагреве до 60°С, ударе или сотрясении. Поэтому для смазки употребляют незагрязненные масла с температурой вспышки не ниже 240° С. Все сосуды компрессорных установок часто продувают, периодически очищают воздухосборники от масла и наслоений. Воздух тщательно отфильтровывают от масла. Температура сжатого воздуха должна быть не выше 140°С. Во всяком случае разница между температурой сжатого воздуха и температурой вспышки масла не должна быть меньше 75°С.

Вопросы безопасности работы указанного оборудования рассматриваются в соответствующих специальных курсах.

В различных газовых устройствах металлургических цехов в результате подсоса воздуха могут образоваться взрывоопасные смеси. Причинами подсоса воздуха являются недостатки конструкции (сравнительно редко), нарушения при эксплуатации металлургических печей, газопроводов и других устройств, в особенности при ремонтах и неполадках. Взрывоопасные смеси могут образоваться также из-за неполного сгорания топлива. Кроме того, взрывоопасная смесь может образоваться и вне газовых устройств в результате просачивания газа в окружающее пространство и образования «мешков».

Воспламенение взрывоопасной смеси может произойти от открытого огня, электрической искры, трения, заряда статического электричества, нагрева или сжатия смеси.

8.1 Взрывоопасность газов, паров, пыли

Рекомендуемые материалы

Взрыв — внезапное изменение физического или химического состояния вещества, сопровождающееся крайне быстрым выделением энергии, которое приводит к разогреву, движению и сжатию продуктов взрыва и окружающей воздушной (газовой) среды, возникновению интенсивного скачка давления и разрушениям.

В окружающей среде образуется и распространяется особого рода возмущение — ударная волна.

При взрыве газовых и пыле-воздушных смесей выделяется химическая энергия, происходит крайне быстрое химическое превращение с выделением тепла и образованием нагретых сжатых газов.

Наиболее общее свойство горения — возможность при известных условиях прогрессивного самоускорения химического превращения — воспламенения, связанного с накоплением в реагирующей системе тепла или активных продуктов цепной реакции.

Для начала горения необходим тот или иной начальный энергетический импульс, чаще всего нагрев горючего. Различают два способа воспламенения: самовоспламенение и вынужденное воспламенение, или зажигание. Самовоспламенение происходит при нагревании всего объема смеси или стенок заключающего ее сосуда до температуры самовоспламенения, при которой выделяющееся количество тепла больше, чем рассеивающееся в окружающую среду. Вынужденное воспламенение происходит в результате зажигания смеси в одной точке каким-либо высокотемпературным источником тепла — пламенем, накаленным телом, электрической искрой и т. д. Из-за большей, чем при самовоспламенении, теплоотдачи температура источника зажигания должна быть больше, чем температура самовоспламенения.

Воспламенение смесей горючих газов или паров с воздухом или кислородом может быть достигнуто путем подогрева смеси, также путем местного ее зажигания (например, электрической искрой).

При подогреве химическая реакция протекает одновременно во всем объеме заключенной в сосуде смеси. При местном зажигании в точке зажигания возникает пламя, распространяющееся по исходной смеси.

Пламя представляет собой тонкий слой, отделяющий еще не реагировавшую исходную смесь от продуктов реакции, в которых химическая энергия перешла в тепловую.

Причиной распространения пламени является передача теплоты от продуктов горения несгоревшей смеси.

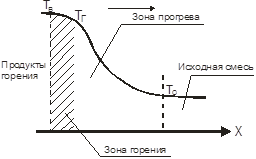

В результате выделения теплоты реакции и теплопроводности возникает определенное распределение температур в газовой смеси (рис. 8.1).

Рисунок 8.2 - Распределение температур в горящей газовой смеси

Зона горения начинается при температуре воспламенения (Тв), близкой к температуре горения смеси (Тг). В зоне между температурами Тв и То (начальной температурой исходной смеси) происходит медленный прогрев.

Скорость распространения пламени при горении всегда, и притом во много раз, меньше скорости звука. Это объясняется тем, что скорость передачи энергии в газе путем теплопроводности невелика по сравнению со скоростью распространения в нем упругих колебаний.

Концентрация реагирующего вещества во франте пламени меняется не только вследствие протекания самой реакции, но и в результате диффузии.

Равномерное распространение пламени с постоянной скоростью осуществляется лишь при зажигании газовой смеси у открытого конца трубы. При горении в закрытых трубах пламя распространяется с непрерывно возрастающей скоростью.

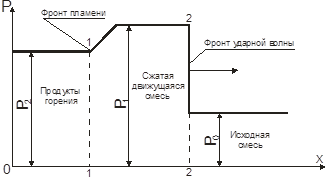

В результате расширения продуктов горения позади фронта пламени впереди него в исходной смеси возникают волны сжатия, которые, подобно поршню, приводят газ в движение. Каж дая последующая волна сжатия, распространяясь в более плотной среде, догоняет предыдущую, и в результате наложения таких элементарных волн постепенно возникает достаточно крутой перепад давления, характерный для ударной волны. По мере распространения пламени интенсивность ударной волны возрастает, а вместе с ней возрастает и скорость движения газа (до сотен м/сек), в то время как в условиях нормального горения скорость распространения пламени относительно неподвижной смеси не превышает 10 м/сек даже в самых быстро горящих смесях.

дая последующая волна сжатия, распространяясь в более плотной среде, догоняет предыдущую, и в результате наложения таких элементарных волн постепенно возникает достаточно крутой перепад давления, характерный для ударной волны. По мере распространения пламени интенсивность ударной волны возрастает, а вместе с ней возрастает и скорость движения газа (до сотен м/сек), в то время как в условиях нормального горения скорость распространения пламени относительно неподвижной смеси не превышает 10 м/сек даже в самых быстро горящих смесях.

Таким образом, пламя распространяется в сжатом и движущемся газе, благодаря чему оно ускоряется. По мере ускорения распространения пламени растет и амплитуда ударной волны, обусловливая последующее его ускорение, и т. д. Когда интенсивность ударной волны достигнет некоторого критического значения, происходит детонация.

Детонация — распространение горения с равномерной, вполне определенной для каждой горючей смеси, сверхзвуковой скоростью порядка 1000—3500 м/сек. При нормальном горении скорость распространения пламени определяется процессами теплопроводности и диффузии; для газов эта скорость не превышает нескольких метров в секунду. При детонации химическое превращение возбуждается ударной волной, которая при своем распространении сжимает и нагревает вещество.

Большая скорость химического превращения, сопровождающегося выделением тепла и образованием продуктов горения, приводит к тому, что при детонации в газовых смесях развиваются высокие давления, достигающие 5 • 105 н/м2.

При горении в газо-воздушной смеси создается определенное распределение давлений (рис. 8.2).

По мере увеличения скорости распространения пламени уменьшается различие между ней и скоростью движения ударной волны и, наконец при скорости, равной скорости детонации, они совпадут.

Рисунок 8.3 - Распределение давления в горящей газовой смеси

Когда давление на фронте ударной волны достигает своего критического значения, при котором скорость волны станет равной скорости детонации, происходит самовоспламенение сжатого газа.

При движении сжатого газа впереди фронта пламени прилегающие к стенке трубы слои газа тормозятся, соответственно ускоряется движение газа в центре трубы, в результате чего возникает турбулизация газа. Распределение скорости по сечению становится неравномерным, что приводит к перестройке профиля фронта пламени и увеличению поверхности горения; пропорционально этому увеличивается количество вещества, сгорающего в единицу времени; возрастание скорости сгорания в свою очередь вызывает увеличение скорости движения газа и т. д.

В большинстве случаев причиной возникновения взрыва является разогрев смеси, но при известных условиях медленная реакция может самоускориться не вследствие разогрева, а в результате накопления в системе активных промежуточных продуктов реакции, создающих благоприятные условия для развития и разветвления цепей. В этом случае разогрев смеси не причина, а следствие взрыва.

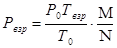

Давление при взрыве газо-воздушных смесей определяется по формуле

где То и Твзр — начальная температура смеси и температура взрыва, °К;

Ро и Рвзр — начальное и взрывное давление смеси, н/м2;

М — число молекул продуктов горения;

N — число молекул исходной смеси.

Тонкоизмельченные частицы твердого вещества благодаря развитой поверхности обладают значительной химической активностью, адсорбируют газы, электризуются, и в результате этого многие вещества, которые с трудом горят, в виде пыли легко взрываются.

Давление, возникающее при взрыве пыли вследствие быстрого образования газообразных веществ и расширения воздуха, может оказаться весьма значительным. Так, при взрыве 1г мелкодисперсной сахарной пыли, распределенной в 4 л воздуха, благодаря теплоте реакции, способной нагреть продукты реакции до 4300° С, в постоянном объеме создается давление в 1,5 раза больше, чем при взрыве того же объема смеси метана с воздухом.

Так как горение пыли протекает медленнее, чем горение газов, зона горения оказывается несколько более широкой.

Скорость распространения пламени в аэрозоле зависит от величины пылинок; с увеличением крупности пылинок уменьшается скорость распространения пламени, а при определенной крупности пламя распространяться не может.

При горении прогрев горючей жидкости на большую глубину в случае наличия в жидкости или на дне резервуара воды вызывает парообразование 'и связанное с ним повышение давления, которое приведет к вскипанию и выбрасыванию горящей жидкости из резервуара.

8.2 Пределы взрываемости

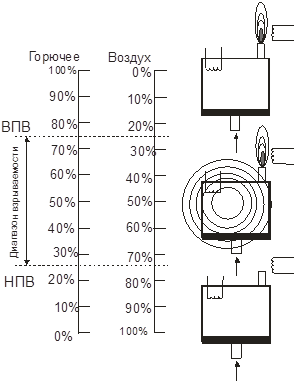

Не всякая смесь горючего газа с воздухом является взрывоопасной.

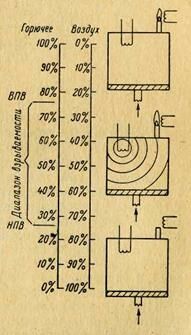

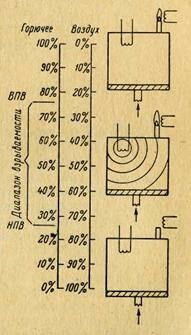

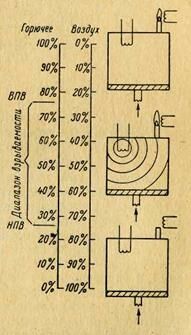

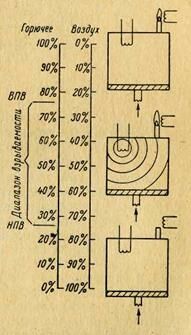

Если газо-воздушные смеси различного процентного состава поместить в сосуд, имеющий источник зажигания и внутри, и снаружи (на выходе газа из сосуда), то возможны следующие три случая (рис. 8.4):

Рисунок 8.4 – Концентрационные пределы взрываемости

1) смесь не воспламеняется ни от внутреннего запальника, ни от наружного (вернее, вблизи от запальника может идти процесс горения, но он не распространяется в объем; при удалении запальника горение прекращается);

2) смесь воспламеняется и внутри сосуда, и на выходе из него;

3) смесь воспламеняется только на выходе из сосуда.

Таким образом, в сосуде воспламеняются только такие смеси, в которых концентрация горючего газа находится в определенных пределах.

Это происходит потому, что горючие газы, способные образовывать с воздухом (или кислородом) взрывоопасные смеси, имеют определенные пределы взрываемости, характеризующие минимальную и максимальную концентрацию газа в смеси, вне которых данная газо-воздушная смесь не является взрывоопасной. Эти (нижний и верхний) пределы взрываемости образуют диапазон взрываемости, различный для различных смесей.

Ниже приводятся пределы взрываемости и температуры воспламенения различных газов.

| Нижний Предел, % | Верхний Предел, % | Температура Воспламенения, 0С | |

| Аммиак, NH3 | 16,0 | 27,0 | 780 |

| Ацетилен,C2H2 | 3,5 | 82,0 | 480 |

| Водород, H2 | 4,15 | 75,0 | 570 |

| Метан, CH4 | 5,0 | 16,0 | 650 |

| Окись углерода, CO | 12,8 | 75,0 | 651 |

| Пропан, C3H8 | 2,3 | 9,5 | 446 |

| Сероводород, H2S | 4,3 | 45,5 | 345 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

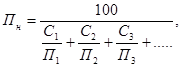

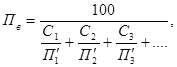

Пределы взрываемости смесей нескольких горючих газов с воздухом могут быть определены экспериментально или вычислены по формулам:

где Пн и Пв – нижний и верхний пределы взрываемости смеси газов с воздухом, %;

С1, С2, и С3 – процентное содержание газа в смеси;

П1,П2 и П3 – нижние пределы, %;

П11, П21, П31 – верхние пределы взрываемости каждого из составляющих смеси газов с воздухом, %.

Колошниковый, коксовый, генераторный, природный газы, используемые в металлургических процессах, представляют смеси горючих и инертных газов. Их пределы взрываемости могут быть вычислены по приведенным выше формулам, но вместо отдельных горючих газов основой для подсчета служит группировка данной смеси на пары: инертный газ + горючий. Для каждой такой пары определяется суммарный состав, а пределы взрываемости определяются из диаграмм по отношению инертного газа к горючему в данной паре.

Пределы взрываемости изменяются в зависимости от ряда факторов: мощности источника воспламенения, примеси инертных газов, начальной температуры газовой смеси, давления смеси и др..

При одной и той же температуре источника воспламенения пределы взрываемости тем шире, чем больше поверхность источника.

Примесь инертных газов изменяет пределы взрываемости.

С повышением начальной температуры смеси пределы взрываемости расширяются.

Изменение начального давления в смесях влияет на пределы взрываемости по-разному. Так, для смесей водорода с воздухом пределы взрываемости не изменяются при давлении до 1,25-106 н/м2, в то время как для смеси окиси углерода с воздухом пределы взрываемости резко изменяются: при давлении 2 • 106 н/м2 эти смеси невзрывоопасны.

Скорость распространения пламени при прочих равных условиях изменяется в зависимости от состава смеси, примеси инертных газов и их теплоемкости, температуры смеси и ее предварительного подогрева, формы сосуда и др. При горении взрывчатых газовых смесей в трубах скорость распространения пламени возрастает с увеличением диаметра (но до некоторого предельного значения); при уменьшении диаметра трубы скорость распространения пламени уменьшается при определенном (для данной смеси) критическом диаметре пламя распространяться не может вследствие увеличения тепловых потерь на единицу объема газа (из-за увеличения отношения теплоотдающей поверхности трубы к заключенному в ней объему газа).

Механизм распространения пламени в пыле-воздушных смесях подобен механизму этого явления в газо-воздушных смесях.

Так же, как и газы, смеси горючих пылей с воздухом имеют верхний и нижний пределы взрываемости.

Пределы взрываемости пыле-воздушных смесей также несколько изменяются в зависимости: от дисперсности (расширяющей диапазон взрываемости), содержания летучих (увеличивающих взрывоопасность), зольности (снижающей взрывоопасность), окружающих условий и характера источника воспламенения.

Центральный научно-исследовательский институт пожарной обороны (ЦНИИПО) разработал следующую классификацию пылей:

А. Взрывоопасные пыли

1-й класс, наиболее взрывоопасные — с нижним пределом взрываемости до 15 г/м3 (включительно);

2-й класс, взрывоопасные—с нижним пределом взрываемости от 15 до 65 г/м3.

Б. Пожароопасные пыли (с нижним пределом взрываемости более 65 г/м3)

3-й класс, наиболее пожароопасные — с температурой воспламенения до 250°С;

4-й класс, пожароопасные — с температурой воспламенения более 250° С.

Жидкости могут воспламеняться при наличии над поверхностью определенного состава смеси их паров с воздухом.

Так же как газы и пыли, пары горючих жидкостей образуют с воздухом взрывоопасные смеси с нижним и верхним пределами взрываемости.

Важной характеристикой является температура вспышки паров легковоспламеняющейся или горючей жидкости — определенная стандартным методом, самая низкая температура этой жидкости, при которой посторонний источник зажигания вызывает вспышку ее паров, насыщающих пространство, но не сопровождающуюся воспламенением самой жидкости.

Другой характеристикой взрывоопасной смеси газов или паров легковоспламеняющейся или горючей жидкости с воздухом является температура самовоспламенения — определенная стандартным методом, самая низкая температура, до которой должна быть равномерно нагрета указанная смесь для того, чтобы она воспламенилась без внесения в нее постороннего источника зажигания.

При достижении определенной температуры нагрева жидкости вспышка не произойдет, если концентрация паров слишком мала (ниже нижнего предела взрываемое™) или слишком высока (выше верхнего предела); произойдет кратковременная вспышка (в течение нескольких секунд), если концентрация паров в смеси достигла нижнего предела взрываемости; произойдет вспышка и затем воспламенение смеси, если концентрация паров над жидкостью превышает нижний предел взрываемости.

Особенно опасны те жидкости, у которых температуры вспышки и воспламенения близки.

В зависимости от температуры вспышки жидкости делятся на два класса:

1) легковоспламеняющиеся — с температурой вспышки до 45°С (бензин, керосин, ацетон, бензол и др.);

2) горючие—с температурой вспышки выше 45°С (мазут, минеральные и растительные масла и др.).

Решающее значение для определения степени огне- и взрывоопасное™ жидкости имеет упругость пара. Воспламенение (в условиях равновесия) не может произойти, если упругость насыщенного пара жидкости выше парциального давления, соответствующего верхнему концентрационному пределу воспламенения, или ниже парциального давления, соответствующего нижнему концентрационному пределу. Воспламенение возможно, если это условие не соблюдено.

8.3 Предотвращение образования взрывоопасных смесей

Рассмотрение причин взрывов газов, пыли, паров, жидкостей показывает, что для их предупреждения необходимо, во-первых, предотвратить образование взрывоопасных смесей; во-вторых, не допустить воспламенения этих смесей, т. е. исключить возможность воздействия источников энергии на взрывоопасные смеси, если они образуются; кроме того, нужно принять меры к локализации взрыва при его возникновении.

Для предотвращения образования взрывоопасных смесей необходимо: исключить возможность засоса воздуха в устройства, в которых находится газ; предотвратить возникновение прорывов и скоплений газа; контролировать сжигание топлива.

Предотвращение засосов воздуха достигается герметизацией газовых устройств. Надежность герметизации обеспечивается соответствующим устройством оборудования, систематическим наблюдением за его состоянием и немедленным устранением нарушений герметичности.

Газопроводы сооружают из стальных труб. В целях герметичности все соединения на газопроводах и других газовых устройствах делают сварными. Резьбовые и фланцевые соединения допускаются только в местах установки обслуживающих устройств (контрольно-измерительных приборов, отключающих устройств и др.).

Перекрывающие устройства для отключения газа и регулировки его подачи должны быть надежными и обеспечивать возможность быстрого и безопасного управления.

Опыт показывает, что предохранительные клапаны небезопасны, так как могут быть источником просачивания газа и не всегда срабатывают при взрывах.

Надземные газопроводы укладывают на опорах и эстакадах из несгораемых материалов с достаточным запасом прочности, на определенной высоте.

Засос воздуха в газопроводы может произойти не только вследствие нарушений герметичности, но и в результате неправильной эксплуатации газопроизводящих или газопотребляющих агрегатов или при их ремонте.

Сеть газопроводов должна всегда находиться под небольшим положительным давлением. Для каждого потребителя газа также устанавливают определенное минимальное положительное давление (не ниже 490 н/м2); при падении давления ниже минимального потребитель отключается от сети.

Для надежности отключения газопроводной сети устанавливают автоматические приборы.

На газопроводах, подводящих газ к различным аппаратам, устанавливают регуляторы давления.

Герметизация предотвращает прорыв газа из газовых устройств наружу, вследствие чего могла бы вне этих устройств образоваться взрывоопасная смесь. Кроме того, необходимо принимать меры против образования скоплений газа («мешков») в случае его просачивания наружу; поэтому все пространство вокруг газопроводов следует хорошо проветривать. Газопроводы прокладывают открыто, в местах, удобных для обслуживания.

Помещения, в которых находятся газовые устройства и газопроводы, оборудуют вытяжной вентиляцией.

Свечи для продувки газовых устройств должны содержаться в исправности. Нельзя соединять в одну общую свечу свечи от разных газопроводов.

Контроль сжигания газа необходим не только по производственным соображениям, но и в целях безопасности. Перерыв а поступлении воздуха в горелку или падение давления воздуха ниже определенного предела может вызвать неполное сгорание газа и образование взрывоопасных смесей.

Для предотвращения образования взрывоопасных смесей при погасании пламени горелок используют различные устройства, автоматически выключающие подачу горючего.

При газоопасных работах предварительно разрабатывают четкий порядок проведения подготовительных и основных работ, обеспечивают надежное отключение ремонтируемых объектов от общей сети.

После остановки газовых агрегатов в целях создания благоприятных условий для проведения работ производят продувку воздухом.

По окончании ремонта агрегата производят продувку его газом через свечи для того, чтобы устранить возможность образования взрывчатых смесей.

Топка перед пуском хорошо разогревается: газ, который должен быть горячим и сухим, пускается «на огонь» постепенно через последнюю (по ходу газа) горелку, причем скорость выхода горючей смеси должна быть больше, чем скорость горения. При неудаче зажигания вся операция повторяется заново, начиная с продувки.

Предотвращение образования взрывоопасных паро-воздушных смесей достигается мерами, снижающими упругость пара над жидкостью ниже нижнего предела взрываемости или созданием над жидкостью инертной среды. Жидкости могут храниться под какими-либо другими инертными и более легкими жидкостями или газами, под паро-воздушной смесью из паров хранимого вещества (с концентрацией выше верхнего предела взрываемости) или под плавучими крышами, не оставляющими над жидкостью воздушного пространства, где могли бы образоваться паро-воздушные смеси.

Радикальным средством для предотвращения образования пыле-воздушных смесей является увлажнение при проведении процессов, связанных с образованием пыли.

Другой мерой является поддержание концентрации пыли в соответствующих агрегатах ниже нижнего предела или выше верхнего предела взрываемости.

8.4 Предотвращение воспламенения взрывоопасных смесей и локализация взрыва

Предотвращение воспламенения взрывоопасных смесей сводится к защите от воздействия источников энергии. В этих целях вблизи всех газовых устройств не (разрешается применять открытый огонь, проводить сварочные работы, курить и т. п. Все газопроводы прокладывают на определенном расстоянии от мест выпуска расплавленного металла и шлака железнодорожных путей воздушных электрических сетей, пешеходных путей. В случае отклонения от указанного принимают меры против возможных прожогов или разрушения стенок газопроводов.

Электрические лампы могут явиться причиной взрывов, если температура нагрева их колб превосходит температуру воспламенения оседающей на них пыли.

Необходимо исключить появление искр, так как температура искры может оказаться выше температуры воспламенения данной смеси. Искры трения стали о карборунд и о сталь поджигают воздушные смеси Н2, СО, С2Н2, CS2. Трение алюминия о ржавое железо в результате реакции Ре2Оз + Аl приводит к образованию искр, энергия которых достаточна для поджигания газовых смесей.

Чтобы не допустить искрообразования при ремонтных работах, применяют рабочий инструмент из материалов, не дающих искр при ударе (омедненная сталь, бериллиевая бронза и др.), или инструмент смазывают тавотом. Принимают меры против попадания металлических предметов в дробильные устройства.

Электрические устройства во взрывоопасных помещениях устанавливают в специальной взрывозащищенной арматуре, например электрические двигатели помещают в специальном продуваемом воздухом кожухе. При этом осуществляется блокировка для запрещения включения двигателей до начала работы вентилятора и 1выключения при падении давления воздуха в кожухе ниже безопасного предела.

Защита от статического электричества достигается прежде

всего мерами, предотвращающими его возникновение. К числу

этих мер относится повышение электрической проводимости путем замены соответствующих деталей (например, кожаных

ременных передач) или добавлением проводящих веществ (на

пример, смазывание ремней специальными проводящими составами или вплетение в них металлических нитей), или добавлением специальных присадок (например, 0,05%-ного раствора магниевой соли, олеиновой кислоты, уксусной кислоты, железных опилок). При возможном возникновении статических зарядов все газопроводы, пылепроводы и другие подобные устройства заземляют.

Полезно повышение электрической емкости защищаемых агрегатов посредством электрического присоединения их к металлической ограде, металлической полосе и т. п.

Легковоспламеняющиеся жидкости в большинстве являются хорошими диэлектриками. Электризация жидкости происходит при движении ее внутри труб и сосудов со скоростью более 3,5 м/сек, при фильтровании, при распылении и свободном падении, в особенности, если в струю попадают пузырьки воздуха.

Для локализации взрыва предусматривают специальные устройства в производственных агрегатах. Вместе с тем для локализации взрыва необходимы меры против распространения огня, предусматриваемые противопожарной техникой.

В целях локализации взрыва используют специально устанавливаемые слабые звенья в конструкциях агрегатов — предохранительные клапаны и мембраны (пластины). Разрывные мембраны из фольги (цветного металла, пластмассы или другого материала) устанавливают, например, на стенке дробилки, если в ней образуется взрывоопасная пыль. При повышении давления в агрегате сверх того, на которое рассчитана мембрана, она разрывается. Чтобы после разрыва мембраны не произошел подсос воздуха, устанавливают крышку, которая автоматически закрывается после разрыва мембраны.

8.5 Предупреждение взрывов жидкого металла и шлака

Взрывы металла и шлака происходят как внутри печей, так и вне их — при выпуске металла и шлака.

При соприкосновении жидкого шлака или металла с водой происходит образование пара. Если образующиеся пары не имеют свободного выхода, может произойти выплескивание, разлетание расплавленной жидкой массы.

Выпуск металла из печи в желоб, набитый сырым песком, или поливка распыленными струями воды на разливочной машине взрыва не вызывает, так как при этом водяные пары имеют свободный выход. Однако если компактная струя воды под сильным давлением проникнет под верхний слой металла (или застывшую корку над расплавленным шлаком), произойдет выплеск расплавленного металла (шлака). Точно так же при погружении большого количества металла в воду происходит взрыв, так как масса окружающей воды оказывает сопротивление расширению образующегося пара.

Образующиеся в результате нагрева воды теплотой расплавленного металла водяные пары не имеют выхода в том случае, когда вода попадает внутрь массы или под слой расплавленного металла (шлака). При погружении в металл мокрого холодного лома или ложки, обмазанной свежей глиной, происходит резкий выплеск металла. Такой же выплеск произойдет, если жидкий металл вылить на сырой металлический пол.

Если влага попадает под струю расплавленного металла, например при заливке ковша, взрыв происходит не сразу по соприкосновении струи металла с влагой, а с запозданием, когда ковш заполнится на значительную часть своего объема, что утяжеляет последствия аварии. Объясняется это тем, что, оказавшись под металлом и отнимая тепло от ближайших слоев металла, вода замораживает их; под коркой застывшего металла идет процесс испарения влаги, а затем, возможно, и разложение ее с образованием гремучей смеси. Малое количество воды может вызвать сильный взрыв.

Аналогичное явление происходит и при взаимодействии воды с расплавленным шлаком. Если на поверхности шлака при его охлаждении налита вода в количестве большем, чем может сразу испариться, то вода через трещины в поверхности шлака проникнет внутрь массы его, к еще не успевшей охладиться, раскаленной сердцевине, и в результате возникающих при этом реакций, происходит выплеск жидкого шлака и выброс верхней шлаковой корки.

Такое же явление произойдет, если на поверхность шлака, залитую водой или недостаточно сухую, залить огненно-жидкий шлак.

При наличии влажного мусора на дне шлаковозного ковша первые же порции вылитого в ковш шлака образуют шлаковую корку, под которой происходит парообразование. Так как шлаковая корка плохо проводит тепло, то парообразование и перегрев образующегося пара происходят сравнительно медленно. Под воздействием образовавшихся под коркой паров и газов и под давлением массы шлака шлаковая корка прорывается, тепло жидкой массы передается пару, происходит сильное расширение его объема, вызывающее выплескивание содержимого ковша с большой силой.

Обязательными требованиями безопасности являются предотвращение попадания воды в ковши для шлака и металла, а также тщательная просушка их перед заполнением металлом или шлаком.

Причиной взрывов в печах может явиться повреждение охладительной системы. При попадании воды в печь и соприкосновении ее с жидким металлом происходит мгновенное и сильное парообразование и взрыв.

Для своевременного обнаружения возможности аварии устанавливают надежный контроль за состоянием холодильников.

Возможны также взрывы и вследствие попадания в печи влаги при загрузке сырой или смерзшейся руды, полых предметов с водой или снегом, а также вследствие нарушения равновесия между закисью железа и углеродом или между металлом и шлаком и др.

8.6 Безопасность при использовании кислорода

Кислородопроводы должны отвечать определенным требованиям в отношении прочности, герметичности, защиты от повреждений и нагрева, окраски. Устройства для ввода кислорода в печи механизируются. Необходимо обеспечить безопасность регулирования подачи кислорода и установить двустороннюю связь между рабочими площадками и кислородной станцией.

Так как повышение содержания кислорода в воздухе усиливает пожарную опасность, необходим контроль воздуха на содержание кислорода и ацетилена, смеси которого с кислородом особенно взрывоопасны.

Наибольшее загрязнение воздуха ацетиленом дает коксохимическое производство (в коксовом газе ацетилена 400— 600 см3/м3); в мартеновских цехах ацетилен попадает в атмосферу с продуктами неполного сгорания коксового газа; в электрометаллургических цехах ацетилен выделяется из белых и карбидных шлаков; в доменном газе ацетилена нет.

При использовании кислорода (и обогащенного кислородом воздуха) на одежде могут задерживаться пузырьки кислорода, что опасно при загрязнении спецодежды (особенно маслами). Следует не допускать загрязнения одежды и периодически обдувать ее воздухом (у воздушного душа).

При использовании кислородных баллонов (так же, как и любых других баллонов со сжатыми газами) необходимы меры безопасности.

Причиной взрыва газового баллона может явиться его нагрев, вызывающий повышение давления внутри баллона сверх допустимого, удар, образование взрывоопасных смесей, засорение горловины баллона.

Безопасность эксплуатации баллонов достигается предупреждением повышения давления в нем сверх установленного, поддержанием герметичности и предотвращением засорения.

Баллоны изготовляют из бесшовных стальных труб углеродистой стали с нормальной мелкозернистой структурой без внутренних напряжений. Каждый баллон имеет на горловине отверстие с конической резьбой, запорный вентиль, колпак для закрывания горловины, редуктор для перепуска давления, башмак для установки в вертикальном положении.

Механическая прочность, (размеры баллонов и толщина стенок их гостированы.

На каждом баллоне ставят клеймо завода-изготовителя и специальный знак.

Люди также интересуются этой лекцией: 3. Прикладные системы и технологии.

Для различения баллоны имеют соответствующую окраску и четкую надпись (название газа).

Перед наполнением баллоны тщательно продувают; промывают, осматривают снаружи и внутри. Внутренний осмотр производят с помощью лампы с зеркальцем, вводимым внутрь баллона.

В целях предохранения от ударов перевозку баллонов производят на тележках, а переноску — на специальных носилках.

В цехе следует хранить (ib вертикальном положении) только минимально необходимое число баллонов.

Перед использованием баллона необходимо проверить его исправность, наличие клейма, отсутствие загрязненности.

Использование баллона допускается до остаточного давления 1,5-105 н/м2.