Оконечное оборудование передачи дискретных сигналов

РАЗДЕЛ 2

Оконечное оборудование передачи дискретных сигналов

Тема 2.1 Оконечное оборудование ДЭС

Классификация оконечного оборудования документальной электросвязи, требования к нему. Показатели качества работы.

Классификация оконечного оборудования

1. По составу входящих блоков телеграфные аппараты делятся на электромеханические Т-63, электронно-механические и электронные РТА-80, F-2000, F-2500

2. По скорости передачи информации: 50 бод , 100 бод и 200 бод.

Рекомендуемые материалы

3. По принимаемому коду – все телеграфные аппараты работают на коде МТК-2, реже используется семи- или восьмиэлементные коды.

4. По типу носителя печатающего устройства телеграфные аппараты подразделяются на ленточные и рулонные.

Электромеханические стартстопные телеграфные аппараты

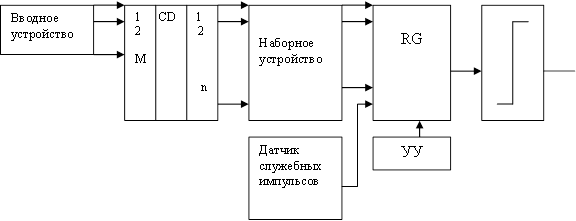

Обобщённая структурная схема передающего устройства

Разнообразные оконечные устройства передачи дискретных сообщений включают в себя передающие оконечные устройства, служащие для преобразования символов (буквы, цифры, команды) в двоичные электрические сигналы определённого сочетания, т.е. в кодовые комбинации. В ходе этого преобразования передающее устройство выполняет следующие операции:

1) ввод подлежащего передаче символа в передатчик;

2) кодирование символа первичным кодом в соответствии с таблицей кода;

3) включение в состав КК служебных элементов;

4) последовательная передача элементов полной комбинации в виде двоичных электрических сигналов постоянного тока.

Рисунок. Обобщённая структурная схема передающего устройства

Вводное устройство в зависимости от того, какой символ выбран для передачи выбирает на одном из своих выходов сигнал, управляющий работой кодирующего устройства. Получив этот сигнал, кодирующее устройство преобразует его в соответствующую n-элементную кодовую комбинацию. КК поступает в наборное устройство, где фиксируется в двоичном коде, и далее передается в преобразованном виде в последовательном коде. Преобразование происходит под действием вращающегося распределителя. Здесь же под действием распределителя формируется полная КК с добавлением стартовой и стоповой посылок. В выходном устройстве КК преобразуется в посылки электрического тока, которые преобразуются в линию.

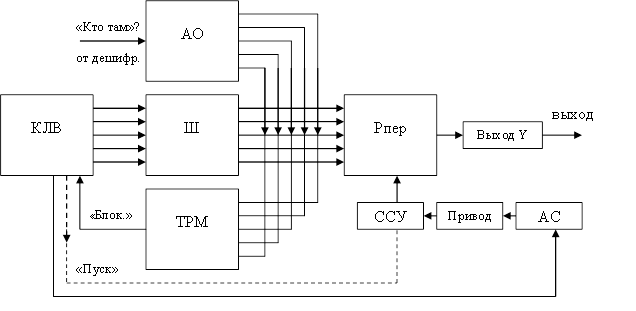

Структурная схема передатчика телеграфного аппарата

Рисунок. Структурная схема передатчика телеграфного аппарата

Клавиатура предназначена для ввода сообщения вручную оператором. При нажатии клавиши на одном из выходов клавиатуры (КЛВ) появляется сигнал для шифратора (Ш). Одновременно нажатие любой клавиши вызывает пуск стартстопного устройства и распределителя. Шифратор выполняет операцию кодирования вводимого с КЛВ символа, для чего в его память заложена кодовая таблица применяемого в аппарате кода. В большинстве аппаратов на выходах Ш комбинация появляется в двоичном виде. Одновременно в КК добавляются служебные элементы - стартовый и стоповый. Распределитель передачи Рпер служит для преобразования двоичной КК в последовательную. Он работает под управлением стартстопного устройства (ССУ), который определяет временные параметры (скорость и фаза). Остановка распределителя осуществляется ССУ автоматически по окончанию передачи комбинации. Выходное устройство под управлением сигнала распределителя, формирует электрические двоичные сигналы, одновременно специальный счётчик отсчитывает число переданных знаков. При приближении к концу строки текста счётчик вырабатывает световой или звуковой сигнал для оператора. В момент пуска ввод следующего символа запрещается до окончания цикла передачи (цепь «блокировка»). Кроме КЛВ ввод информации можно вести с трансмиттера или автоответчика. На время работы этих узлов КЛВ блокируется. Трансмиттер – автоматический передатчик информации, записанной на перфоленте.

Автоответчик служит для автоматической передачи жёстко заданного текста по запросу с противоположного аппарата. Длина текста около 20 знаков, включая служебные комбинации. Информация, переданная с трансмиттера или автоответчика, не требует шифрации, т.к. оба эти устройства формируют кодовую комбинацию в параллельном коде. Ввод информации непрерывный, распределитель передачи работает не останавливаясь в стоповом положении и передавая кодовые комбинации друг за другом. Но в состав кодовой комбинации включаются стартовые и стоповые элементы для фазирования приёмника. Привод служит для приведения в движение всех узлов электромеханического аппарата. Двигатель привода выключается автостопом, если передача или приём не ведутся более 1 минуты. Последующее включение осуществляется нажатием любой клавиши КЛВ.

![]() Последовательность операций, выполняемых передатчиком

Последовательность операций, выполняемых передатчиком

Рисунок. Последовательность операций, выполняемых передатчиком

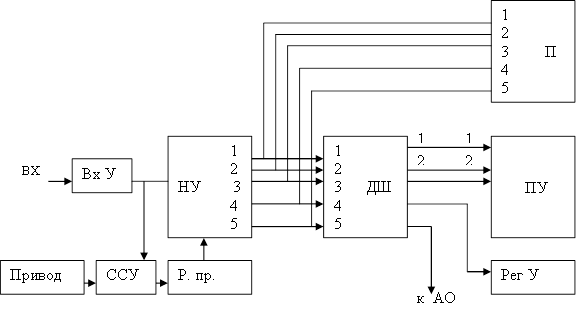

Структурная схема приёмника телеграфного аппарата

Приёмник принимает электрические сигналы постоянного тока и преобразует их в определённый сигнал, который записывается на носитель.

Во входном устройстве принимаемые двоичные сигналы вызывают механическое перемещение деталей электромеханических приёмников. В электронных приёмниках входное устройство преобразует принимаемые сигналы по напряжению, току или форме, а также обеспечивает гальваническую развязку схемы приёмника и линейной цепи. Одновременно здесь выделяются сигналы фазирования по циклу и по элементам для управления распределением приёма, точнее так называемый стартстопный переход. Сигнал перехода поступает на стартстопное устройство, запускающее распределитель приёма РПр. Остановка ССУ и РПр производится в конце приёма стоповым значащим элементом.

Наборное устройство (НУ) служит для регистрации информации элементов комбинации. Способ регистрации – избирательный; каждый элемент записывается в свою ячейку памяти, где хранится до окончания приёма всей комбинации. Распределение принимаемых элементов по ячейкам наборного устройства осуществляется РПр. Последовательная во времени комбинация преобразуется в параллельную.

С выходов НУ кодовая комбинация параллельного кода подаётся на входы ДШ, назначение которого – установить соответствие комбинации определённому символу. Часть комбинации обозначает непечатаемые, служебные команды. Это комбинации переключения регистров, возврата каретки, перевода строки, «кто там?». Печатаемые символы вводятся на носитель, остальные управляют работой регистрового устройства РегУ, механизмом протяжки носителя, включением АО.

Печатающее устройство по сигналам от ДШ отсчитывает выбранный символ на магнитную ленту ил рулон, а также могут фиксироваться на перфоленте. Эту операцию выполняет перфоратор ПРФ, записывающий на перфоленту кодовую комбинацию. Поэтому на выходы ПРФ информация подаётся с НУ, минуя ДШ.

|

Рисунок. Структурная схема приёмника телеграфного аппарата

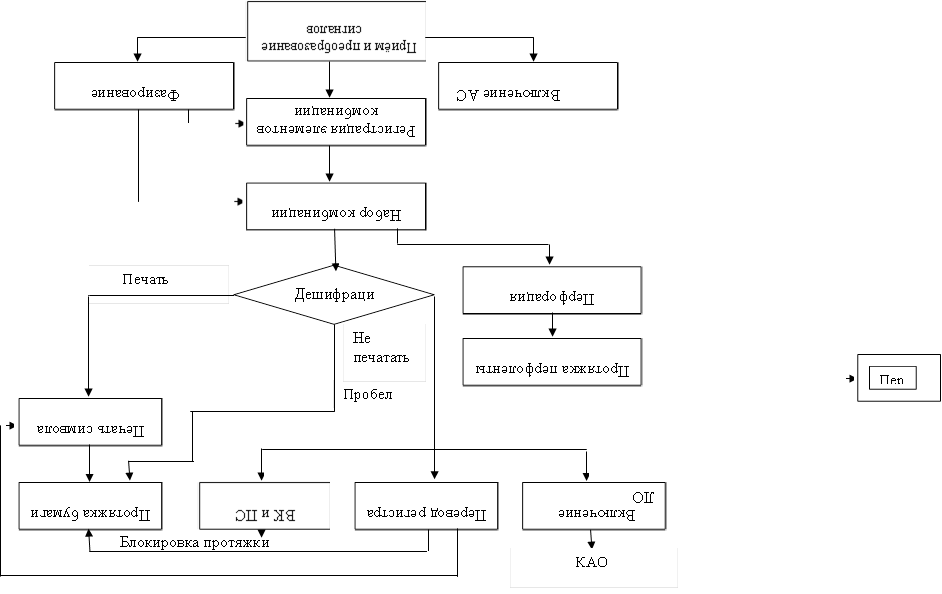

Последовательность операций, выполняемых приёмником

Рисунок. Последовательность операций, выполняемых приёмником

Печать и перфорация

Документирование принятых сообщений в телефонном аппарате обеспечивает печатающее и перфорирующее устройства. В качестве носителя информации при печати используется унифицированная телеграфная лента шириной 10 мм или рулонная бумага шириной 215 мм. При перфорации - перфорированная лента. В соответствии с выбранным типом носителя и печатающим устройством сами ТА подразделяются на ленточные и рулонные. К печатающим устройствам предъявляются следующие требования:

1) хороший обзор печатаемого текста;

2) чёткая печать всех символов кодовых комбинаций со стандартизованным начертанием букв, цифр, знаков препинания;

3) возможность получения нескольких копий печатаемого текста;

4) обеспечение требуемого быстродействия при отпечатывании знака и протяжки носителя;

1) малые ударные нагрузки и низкий уровень акустических шумов.

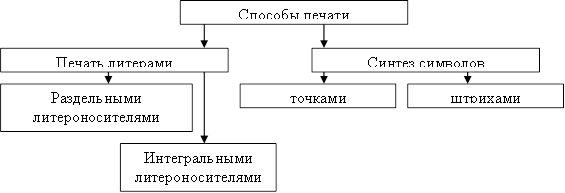

Классификация способов печати

|

Рисунок. Классификация способов печати

При классификации способов печати, признак первой группы – печать каждого из символов – производится отдельной литерой. Вторая группа характеризуется тем, что любой символ составляется из отдельных элементов, являющихся общими для всех символов таблицы. Эти способы печати называются матричными или мозаичными. Способы печати с помощью литер подразделяются по виду литероносителя. В печатающем устройстве с раздельными литероносителями число таких носителей равно числу печатаемых кодовых комбинаций. На каждом литероносителе имеется 2 или 3 литеры (по числу регистров кода), соответствующие данной кодовой комбинации. В результате дешифрации принятой комбинации выбирается один из литероносителей, тем самым обеспечивая печать нужного символа.

В печатающем устройстве с интегральными литероносителями все литеры размещаются на поверхности единого литероносителя. Это позволяет уменьшить размер, массу и сложность печатающего устройства. Выбор данного символа производится путём перемещения литероносителя по одной, двум или трём координатам. Простейшим из интегральных носителей является литерное колесо, в котором литеры располагаются в 2 или 3 ряда на цилиндрической поверхности лёгкого колеса. Внизу находится печатающий валик с телеграфной лентой. Для отпечатывания нужного символа колесо поворачивается так, чтобы соответствующая литера оказалась в крайнем нижнем положении. После чего колесо останавливается, валик поднимается и прижимает телеграфную ленту к выбранной литере.

Существуют интегральные литероносители в виде цилиндра и усечённой сферы.

Вам также может быть полезна лекция "Практическая психология как отрасль психологической науки".

Методы печати второй группы используются в устройствах, отпечатывающих на бумажном носителе ряд отдельных элементов изображения, из которых складывается символ. Установлено, что синтезируемый символ хорошо читается, если он составлен не менее чем из 14-16 элементов – точек и штрихов. Печать каждого элемента производится ударом соответствующего штифта по бумаге.

Вопросы для самоконтроля

1. Как классифицируются телеграфные аппараты по составу входящих блоков?

2. Перечислите показатели качества работы телеграфного аппарата.

3. Перечислите последовательность операций, выполняемых передатчиком

4. Перечислите последовательность операций, выполняемых приемником

5. Какие бывают способы печати телеграфных сообщений?

Последовательность операций, выполняемых передатчиком

Последовательность операций, выполняемых передатчиком